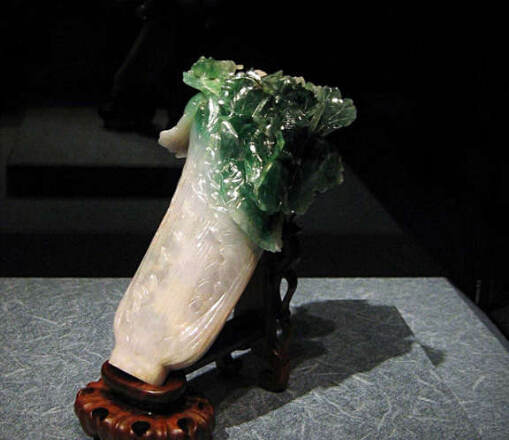

台北故宫博物院的镇馆之宝白菜和红烧肉

采访记:

《两个故宫的离合》:两个故宫一张分裂的地图

国民党和民进党的“故宫之争”

上世纪80年代末期,日本大学生野岛刚借着参加国际青年交流活动的机会,第一次进入台北故宫。馆内大厅灯光之昏暗令人吃惊,展览室的天花板偏低,有种莫名的压迫感……“台北故宫就像一个仓库。”这让他觉得不可思议。

20年后,野岛刚已是《朝日新闻》在台湾的特派员。他中文流利,有过在吉林大学和厦门大学留学的经历。多年的情结加上记者的敏感,促使他记录故宫的过去和现在。

此时,经过修整的台北故宫正处于风口浪尖。2008年3月,马英九在台湾“总统大选”中获胜,国民党时隔8年再次获得统治席位。

台湾的两党轮替从2000年开始。民进党人陈水扁取得执政权后,提出对故宫进行改革,第一步就是去“政治化”。

“台北故宫的政治性比世界上任何的博物馆都强。”杜正胜是陈水扁起用的第一任故宫院长。他就任后,首先就是除去与国民党政治体制相关的东西,包括各楼层展示的孙中山或蒋介石的铜像。同时,他还提出“多元化”“亚洲化”的目标,比如在嘉义设故宫南院。

随着政权重回国民党手中,历史的钟摆回到另一端。

2008年4月,新上任的院长周功鑫表示,“故宫不是亚洲的博物馆,而是中华文化单一主题的博物馆”。至于工期一拖再拖的“故宫南院”,将以“亚洲文化艺术博物馆”的面貌出现。

文物背后的政治意义

文化是用来证明政治权力的道具—在探究故宫命运的过程中,野岛刚不止一次感受到这点。

台北故宫有68万件藏品,全都来自北京故宫。1948年末至1949年初,节节败退的国民党分三批将文物装船运到台湾。此前14年,为了躲避战乱,上万箱文物离开紫禁城,先后被运到上海、南京、湖南、贵州、四川等地。

“在中国历史上,贵重的艺术品永远和皇帝共存亡。”故宫文物大搬迁的故事,让野岛刚震惊。他说,如果是日本人,大概就是挖个密道把文物藏起来,或丢掉文物先逃命,但当时的中华民国最高权力者希望将文物留在身边。

文物背后隐含了超越艺术价值的政治意义,所以才会耗费巨资将它们南运—为了印证这个看法,野岛刚两次前往美国斯坦福大学,希望从蒋介石日记中发现与故宫有关的只字片语,可惜遍寻无果。

蒋介石的心思难以揣摩,但不能否认,他的这一决定,改变了许多人的命运。

年过90的高仁俊是唯一一位和文物一起到台湾、现在还在世的故宫职员。老人来自四川,曾任职于中央博物院。就像当时大家所说,文物到台湾只是“暂时”,他也曾认为,“半年后应该会回去”。

现实是,他跟着文物搬到台中,又在台北故宫做到退休。那些从1933年就开始四处“流浪”的文物,最终在台湾落了脚。

两个故宫的彼此靠近

作为一名外国记者,野岛刚在追溯故宫命运的过程中,基本都是在陈述事实,个人观点非常有限。他解释:“记者不是评论家,文章里面不可有太多自我。”

但他同时又对两个故宫的未来命运表现出极大兴趣。在他看来,蒋介石把故宫运到台湾,正是中华民族分裂与胶着的体现。而随着近些年两岸关系改善,过去各行其道的两个故宫逐渐靠近。

2009年10月,“雍正大展”实现了两岸故宫合作办展。两年后,“富春山居图”在台湾合璧展出,两岸的文化交流再次走在了政治前面。

“两岸统一之前,两个故宫统一的日子是否会先到来?”野岛刚曾向北京故宫院长郑欣淼和台北故宫院长周功鑫抛出这个问题。郑欣淼回答,“让历史来决定”,周功鑫则表示,故宫的收藏品对台湾民众已是不可或缺的存在。

两位院长的回答,让野岛刚嗅到了微妙差异。他推断,未来五到十年内,台北故宫不太可能被北京故宫兼并。未来大陆、台湾关系改善的新一波政治潮流中,故宫的存在更会被当作政治利用的绝妙工具。

由此看来,两个故宫,与其说是外形相似的双胞胎,还不如说是一张分裂的地图。它们是历史的见证者,也是未来的风向标。