走进大山深处的千年古村,历史的沧桑与现实相交织,时间与空间相交错。宁静而淳朴的山村生活,因为一次大的自然灾害和山外的繁华被打破,如今的古村竟成为了名副其实的老人村。走近16位老人,我们亲眼目睹他们的生存状态,倾听他们的渴望和心声。

从山西盂县梁家寨乡驱车,沿着两山间狭窄而又海拔不断提升的盘山小路,行车近

大汖村,有山有水之地。人丁兴旺时,全村住着80余户300多人。1999年因一次大的泥石流灾害和山外的繁华,村民们陆续迁移,如今仅剩下16位老人,成为名副其实的老人村。他们中年龄最长的85岁,最小的也已经53岁了,平均年龄74岁。走进古村,让人看到了日出而作、日落而息的农耕景象,目睹16位留守老人的生活现状,更让我们体会到了那种古朴而孤独、辛劳而无奈的晚年生活。他们默默地守望着这座千年古村。在劳做和家务之余,他们或三三两两坐在大槐树下,或独守家中默默地等待着时光的流逝和回味着远去的往事。

他们渴望迁走的游子能多回来看看他们,渴望山外的人们能关注他们,更渴望他们的晚年生活能多一些温馨和快乐。

巨石上的老人村,

历史沧桑与现实生活相交织、交错

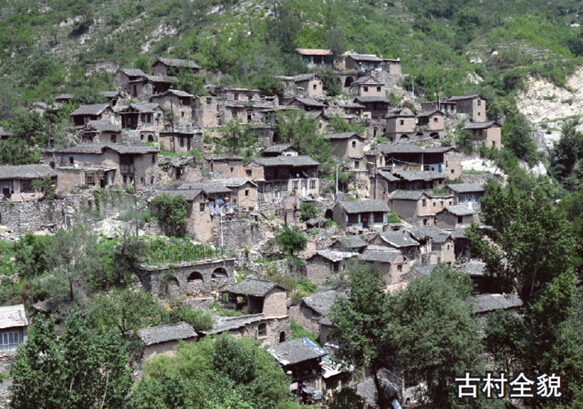

大汖村位于太行山腹地,是一个至今仍保留着原始农耕生活的千年古村落。村里的房屋依一整块巨石斜坡而建,木框结构、土石垒墙,道路和台阶也大都是从岩石上凿出。远远望去,山林葱郁、溪流潺潺,古民居层层叠叠、鳞次栉比,酷似座座苗寨。

常住村子的老人们面对大部分民居废弃塌毁的现状无能为力。其中有4位无儿无女的五保户,11位低保户,还有一位自食其力也是最年轻的53岁村民。他们居住在几百年的老屋里,全村大部分老屋都遭到破坏成了危房。漫步古村,残垣断壁比比皆是。

大汖,给人一种心灵的震撼,老人们的生存毅力和适应能力是那么顽强和坚毅。我们不知道,大汖的创始者为什么会选择太行山深处的这片山坡建造自己的家园。因为,从生存的条件看,实在是太艰辛。即便是今天,也依然如此。

一进村,我们就见到了两位老人,他们刚刚从地里回来,背上的背篓和箩筐装满了柴火和一些蔬菜。

一千多年,足以改变许多,外面的世界发生了日新月异的变化,但是在大汖,一切似乎都没有改变。老屋是祖传的,小巷是石板的,石碾依旧转着,箩筐依旧背着,出门依旧走着,夜晚依旧是寂静的。

无论是石屋、石巷、箩筐,还是饱经沧桑的老人,无不激起我们的反思。面对他们的娓娓讲述,说古、说今、说感悟、说守望,说拯救……我们都感到了历史的厚重和沧桑,感到了养老现状的堪忧和不安。

活着怕成为儿女们的累赘,

电费是生活的主要开销

刘巧秀,今年76岁。我们走进她家的老院,老人正在用布头做着花布垫,她一边做着手里的活儿,一边对我们说:“我17岁嫁到这个村,在这里生活了59年,是个低保户。政府每年给我们一袋面、一袋米,还有几百块钱,自己再种些土豆、豆角和其他蔬菜,就能吃饱了。这几年,有人来这里旅游,我就做些花布垫卖,一来消磨时间,二来也挣点钱,再卖些土特产,生活就没有大的问题了。但是,我们老两口年纪都大了,总要生病,去年我得了尿结石、肾结石,光片子就拍了十几张,看病一说共花了三万元。医保只报了一万五,自己承担一万五,说实在的,哪里承担得起呀!都是儿女们给凑的。哎,活着成了儿女的累赘,害死我娃们了,有时候想想真不如死了。不过,毕竟还有医保,想想这个心情就开朗了,我们感谢国家。”刘巧秀正说着,突然站了起来,我顺着她的目光望去,原来是她79岁的老伴韩双牛回来了,他背着满满一箩筐的土豆正一步一喘地进院门,沉重的箩筐压在老人弓起的瘦弱身躯上,我们很想帮帮他,老人却笑着说:“不用了,80多斤呢!”看着老人肩膀上勒出的印痕和箩筐底部缠着的厚厚小棉垫,我们沉默了。他告诉我们他今天一大早就上了山,菜地在山那边,要翻过山头才能把土豆背回来。今天第二趟了,下午还要去背一趟。

胡巧双,今年85岁。岁月在这位老人身上留下了抹不去的印迹,深深的皱纹、佝偻的后背,还有那双粗糙的手。她对我们说:“我是村里年纪最大的,老汉去世30多年了,就一个人这么生活着。孩子们怕我腿脚不好摔着、碰着也没人知道,每年冬天都接我去他们那里住着,我理解孩子们的心思,他们是想让我住得舒服点儿,可是我还是惦记着这老屋、老院还有老邻居。每年镇里、村里发的米面油还有低保的钱就足够我生活了,可我就是觉得这电费花得太多,孩子们给我买的电视我从来不敢看,夜里灯也不敢长亮着,就这样一个月也得20多块钱。希望政府能够照顾照顾我们这些老人,给我们减免点电费。”

最怕生病和老来没人照顾,

想多攒点钱修修老屋子

韩成绩,今年53岁。我们进院时,他正在做着午饭,看到锅里浅浅的半锅面条,我们问道:“ 做这些够吃吗?”他回答道:“ 我就一个人,无牵无挂,一人吃饱全家不饿。我是村里唯一不吃低保的人,吃的主要是土豆和杂粮。我以前在煤窑打工,40岁时,因为腰腿疼,离开了煤窑,回到了村里。在村里生活,吃饭问题好解决,只要你能劳动,就能吃饱,穿衣也不是问题,我已经20多年没有买过衣服了,穿的衣服都是爱心人士捐赠的。你们知道吗,我最害怕的就是生病,无人照料。我虽然有医保,但是需要自己承担的那部分钱真是没有能力。在16位留守者中,我不算是老人,眼下靠自己生活没有多大问题,但老了就不敢说了。”

韩满怀,今年63岁。在村里遇到他时,他正蹲在一处矮墙边抽着两元五角钱一盒的劣质香烟,他说:“ 我是五保户,无儿无女,政府一年给我2000多元,我再劳动些,现在生活不太愁。有时候村里来了旅游的人,也给我一点儿。我最大的麻烦就是出不去,这里交通不方便,买油盐酱醋都得去乡里,好在有热心的游客可以把我捎出去,然后自己走回来,我腿疼,要走4个多小时才能到家。因为没钱,我有病一般不看也不吃药,硬扛着,能活一天算一天,反正也无儿无女的,没有什么牵挂。我不想出山去,出去了什么都得花钱,在这里有啥吃啥花不了几个。实在腿疼得不行,就买点儿止疼药。我家的老屋有300多年了,下雨漏得历害,我想攒点钱修修。这两年,村里的人越来越少,山害却越来越多,我都两年没有秋收了。为了省电,我每天八点半就睡了。睡不着就瞎想。我有一个心愿,就是希望政府能把我们村的老屋子修一修,把老祖先留下的古建筑保存下来。”

理解孩子在外打工挣钱,

同时也渴望外界来人

韩二妮,今年70岁。老人刚刚从地里回来,她放下背上的箩筐,坐在一边和我们聊了起来:“我有4个孩子,都在县城打工,平时我孤身一人在这里生活,孩子们给我留了一个手机,以备不时之需,没啥事,我也不给他们打电话,舍不得花话费。他们虽然不经常回来,但我能理解,还是挣钱要紧。我19岁嫁到这里,苦些、累些都习惯了。夏天,我每天起床第一件事就是去山上地里背回一天烧的柴火和吃的蔬菜。没事的时候就和其他几个老人聊聊天说说话,大多数时间,我都是一个人待在家里。现在我最高兴的事情就是看到山外来人,感觉一下子热闹了,也开心了。”

梁爱霜,今年83岁。老人正在清扫院子,她见我们进来便热情地让我们进屋坐坐,她说:“我这老屋子在村子最高处,一般我也很少去下面。我就是盼着每天有人来我家里坐一坐、聊一聊。以前我们这儿一年也见不着个生人,自从电视上演了我们古村,来的人渐渐多了起来。”老人指着矮桌上的几个暖壶对我们说:“现在我每天起来就开始烧水,把这三个大暖壶都灌得满满的。上我家一趟不容易,人们来了能趟不容易,人们来了能喝口开水。我把这炕也收拾出来了,想在这里歇歇脚也有个地方。好多人走的时候都会给我留些东西,有吃的、饮料,还有一些城里人用的‘高级东西’,我也没什么回报他们的,只能给他们带些自家种的土豆、倭瓜什么的,虽然他们不稀罕,但这是我的一点儿心意。”

关注千年古村,

更需关注留守老人们的渴望和期待

媒体的报道和外界的关注让大山深处的千年古村大汖变得不再孤单。封闭的山门被打开了,宁静和闭塞似乎远离了古村,尤其是随着拜访者的增多,老人们渐渐地学会了交流、沟通、倾诉和表达,甚至带有了一些官话、套话。从表面上看,老人们都很开朗、健谈、豁达,但是这一切很难掩盖他们现实生活背后的无奈和心灵深处的渴望与孤寂。

村里没有医生、没有药店,也没有商店,村口广场大槐树下是老人们唯一的去处。他们生活虽然能维持温饱,但孤独和寂寞日夜相伴,更谈不上精神需求和慰藉。大汖的夜尤其漫长而又沉寂,没有了白天的辛苦劳作,也缺少了外来游客的喧闹,除了睡觉,老人们大部分时间都是静静地躺着。他们舍不得开灯和看电视,为的是节省每一度电钱;他们有了头疼脑热硬扛着,为的是省钱。

记者采访时发现,留守老人担心的不仅仅是有病时身边没人照料,他们更多的是担心手头没钱又没有能力挣钱。目前,低保政策和新农合实施后,村民的生活和就医条件有所改善,但离彻底解决留守老人的养老与医疗问题还有相当的差距。留守老人普遍存在“小病扛,大病拖”“没钱花,不敢花”的现象。少生病成为留守老人的最大愿望。

现在,他们的生活又多出了一个内容,那就是在大槐树下数一数今天来了几辆车、来了多少人。因为,只有有外来游客的时候,古村才显得有些生机和热闹。

古朴着却是孤苦的,宁静着却是寂寞的,这就是16位大汖村老人们真实的生活写照。鲜活而生动的生命印记,是压在我们肩上重要的社会责任。