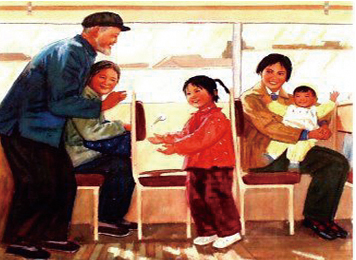

2014年9月4日,武汉801路公交车上,一位坐在老年座上的年轻人因没让座,遭5名老人训斥,并发生肢体冲突,事件在微博上引起热议。9月9日,郑州919路公交车上,一位老人因要求让座与一名小伙子发生争执,并打了小伙子4个耳光。小伙子下车后,老人倒地猝死……仅近1个月,全国媒体曝光的因公交车上的“让”与“坐”引发的纠纷已超过10起,且多为老少冲突。由此所引发的关于“让”与“坐”的争议与思考,成为热点话题。

“让”“坐”热议

2014年9月26日《东江时报》发表的文章《勿让“让座风波”扭曲传统美德》指出,尊老爱幼是中华民族的传统美德,作为年轻人理应主动给老人让座,不能对老人视而不见、置之不理。让座体现一个人的素质和道德修养。谁都会有老去的一天,今天你是年轻人,再过几十年你就是老人。因此,给老人让座其实就是给自己让座。孟子说:“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。”《弟子规》说:“事诸父,如事父;事诸兄,如事兄。”如果我们每个人都把公交车上的老弱病残和孕妇当做自己的父母和亲人,相互关爱,相互体谅,让座纠纷又怎会频频发生?

2014年9月11日光明网《别让道德“枷锁”绑架让座美德》一文认为,让座是一种美德,但若对不让座者进行谴责,是对道德的误读和滥用,是对权利与义务的混淆。让座是道德层面的自律,而非公民的义务。乘客买票乘车,即与公交方面达成了契约关系,乘车时支付了相同的票款,就拥有了相同的权利,故而让座或不让座,那都是乘客的权利,仅因为乘客没有让座就对其进行道德“轰炸”显然是不公平的,通过暴力手段来索取所谓的道德权利更是荒谬至极。

2014年2月19日光明网《“围观让座”也是一次道德教育课》一文称,尊老爱幼,体谅弱者,照顾病残,这确实是中华民族的传统美德,但是具体到我们的现实生活中,也频频发生因为不让座而导致的误解和误伤事件。比如坐着的确实是一位年轻人,但是他可能正感冒发烧,身体虚弱,本身就是需要别人照顾的对象,这种时候要强制他给身边的老人让座,是否合理?比如年轻人加了一夜的班,正筋疲力尽地坐车回家,身边的老人却体力充沛,精神抖擞地出门锻炼,到底谁该给谁让座更合适?

2014年9月15日京报网刊文《理解与宽容让传统美德更温暖》指出,郑州50余位夕阳红志愿者服务队老人在公交站台边倡议:请力所能及给年轻人让座。老人志愿者的态度,让我们感到了理解与宽容,体现了换位思考、体谅他人的美德。尊老爱幼是传统美德,文明礼让是年轻人不该遗忘的道德风尚,每个人获得尊重的办法就是尊重他人。只有理解宽容,平等互助,换位思考他人之难,发扬自身之长,才能让更多人感到温暖。请年轻人铭记“尊老”,愿年长者悉心“爱幼”,共创和谐社会,共建中华传统美德风尚。

“让”“坐”探因

2014年9月11日中新网发表《媒体评公交争座老人猝死:绝不存在强制的美德》一文指出,“让座”一词的关键是“让”这个语素,而与让所关联的礼让则是一种传统美德,在固有的印象中,让座是在平和的氛围中,让座者与被让座者的一次文明传递。但在美德的实践中,人们更容易对他人产生期待,而非自身。公交车上的让座冲突所引发的悲剧,背后是美德的窘境。一方面,我们对于美德的缺失十分痛心,期待改观;另一方面,我们却因浮躁,难以保有耐心,也难以从自身做起,甚至以美德的名义破坏美德。

2014年9月26日《人民日报》刊发的《“让座纠纷”讨论不能止于道德层面》一文称,让座纠纷,可以运用道德的武器进行道义上的讨论和批评。但是,如果像拦车、打人这样,已经上升到了侵权和违法层面,就应该让法律的理性出面,该惩处的惩处,该训诫的训诫。把法律问题混同为道德问题,不仅有损法律的尊严,也容易因为道德层面的争论,混淆了是非,纵容了一些人的非理性行为,导致类似“让座纠纷”这样的事情一再上演。

2014年9月25日《人民日报》刊发的《走出让座困境

不妨换位思考》一文提到,生活是复杂的,把“让座”放到具体的生活语境来考量,有时并没那么简单。如果不加辨析,也会有“误伤”。电影《搜索》中,女主角叶蓝秋因被查出癌症,心情坏到极点,拒绝在公交车上给老大爷让座。被媒体片面报道后,网友不假思索地群起而攻之,却鲜有人关心她为何如此。现实中,类似情形其实就在身边:学生书包太沉,学习太累;上班族忙了一天,实在不想再站……想一想别人的苦处,再想想自己也有可能身缠难言之隐,是不是应该多一点理解与体谅?

2014年9月11日光明网《以公共服务的细化避免让座纷争》一文称,青年一代让座意识不浓的现状,这在一定程度反映了年轻群体对传统的蔑视。当然,这种结论同样会有人提出异议,毕竟,还是有很多年轻人在公交车上给老年人让座,即是青年尊老与素质的表现。走出对传统是膜拜还是蔑视的争议,必须看到另一个问题,即公共设施的安排投放能否更人性化,能否在公共设施的本身方面就体现出对社会群体的细致分类服务。将服务做到极致,何尝不是公共领域的进步,何尝不是文明的彰显?只有这样,才能解决这个难题。

“让”“坐”求解

2014年9月11日光明网刊文《避免“让座”纠纷

还需理解和宽容》指出,化解“让座纠纷”,需要的是双方的理解和宽容。一方面,老年人应该要学会克制和理性看待问题。面对年轻人不自愿让座的“执着”,不要倚老卖老,大发脾气甚至大打出手,伤及他人也害了自己;另一方面,年轻人也应有礼让老人的意识,给老年人让座是社会大力弘扬倡导的,本是中华民族的传统美德。社会公德需要社会中的每一个人共同来维护,尊重和理解是相互的,遇到问题和纠纷时,需要我们多换位思考、多一分理解和感恩。

2014年9月22日网易《文明让座,需换位思考》一文提到,文明让座,需要当事各方换位思考。若是今日在摇晃的公交车上站着的是自家的爷爷、奶奶,若是有朝一日我们也逐渐老去成为体弱而无助的老年人,

“老吾老以及人之老”,无论身处何种情境,都应当成为每一位年轻人牢记并践行的人生守则。而对于那些搭乘公交车的老人来说,也应对每一位愿意主动让座的年轻人真诚地道一声“谢谢”;若是需要座位,还应心平气和地去与对方商量,而不是以一种理所应当的态度。一个让座的微小举动,体现的是每个人的素养及心态。人的生老病死,我们都将经历,亦都渴望对此能多些宽容与理解。

2014年9月12日人民网强国社区的文章《“不让座”与“逼迫让座”谁更无礼》,呼吁媒体和社会针对“让座纠纷”要加强宣传和教育:正面宣传,利用各种媒体形式不断宣传中华民族的传统美德;反面宣传,抨击不道德的行为,引发大众的思考;在学校加强对学生的思想道德教育,潜移默化让学生从小就懂得“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”的道理。

2014年4月4日光明网刊发的《请把座位让给有需要的人》一文称,社会应扩大对公共交通资源的投入,完善公交系统,合理配置公共资源,发展公共交通。加大公交站点的覆盖面,公交公司通过正确预见高峰期加大发车频次,长途公交车应采用多座位公交车。政府应进行科学的城市规划,合理配置学校、医院、公园等公共资源,减少城市居民乘坐公交车的频率;加大对科技的投入,使公共交通更加多元化。此外,规范专用座席的使用人群,加强公共维护能力。

链接:异域长镜

美国:别随便给老人让座

美国人认为座位属于全体乘客,先到者有先得之权,任何人不得以任何理由剥夺他人的权利。因此,美国老人不会觉得在公交车上应该被让座。而且,美国老人没有清早起来锻炼和买菜的习惯,他们通常是上午10点至下午3点之间出门办事会友,这样就避开了上下班时间,不与上班族争夺座位资源。此外,美国老人自尊心很强,都不服老,被年轻人让座也不乐意。美国人让座有个方式:年轻人不要贸然起身让座,最好先问一下老人“你需要座位吗”,如果老人同意要,你再起身让座不迟。老人不要,你就安稳坐着,不要硬让,免得伤了他的自尊。

英国:持徽章可要求座位

英国伦敦地铁当局发行了一种专门供怀孕妇女使用的特殊徽章,持有此种徽章的孕妇不必再拉着吊环站立乘车,可以理直气壮地要求别人让座。有关方面希望通过这一举措,鼓励孕妇为自己争取座位,也鼓励其他乘车者主动为孕妇让座。

韩国:主动离座方便他人

韩国人看见有老年人上车,自己就会装作要下车,主动离开自己的座位,而不是邀请老人来坐自己的位置,为的是不给老人增加心理负担。韩国人认为,让座给老弱病残者理所当然,不会在乎是否得到他人赞扬。

日本:让座要靠“技巧”

对于“不服老”“不愿意给人添麻烦”且“不愿意被照顾”的一些日本人而言,在乘车时,对方是否真正需要让座,若没有足够良好的心理阅读技巧,有时很难做出判断。所以,在日本最好的让座方法是:你可以假装马上要下车,扭头走到车门,或者干脆走到另一节车厢去,总之你只需一声不吭地站起来走开,将座位空出来就好。对方如果需要那个空座位,他(或她)自然会走过去坐下来。

澳大利亚:不让座就罚款

澳大利亚维多利亚州有条例规定,公交车上必须给老年人和残障人士让位。该州还考虑制订新措施,要求乘客让位给老人、孕妇或病人,不然就罚款500澳元(约3100元人民币)。在新条例中,身怀六甲的妇女、患病体弱的人,以及身上背着孩子者也将获得同等照顾。

法国:让座需体谅老人心

在法国公共场合、地铁或公共汽车上,给老人让座要看情况。如果对方没有主动意愿找座位,或没有希望别人让座的意思,最好不要主动让座,尤其不能说“您的年纪大,您坐吧”,以免引起对方反感。让座时,只需礼貌地说“您请坐”即可。

编后:要解决公交车上的“道德危机”,使公交车不再成为公德的“滑铁卢”,应该调整宣传教育思路:对不肯给老弱病残孕让座者,变谴责为劝导。不再声色俱厉地说,你们不肯让座是“缺德”,是不讲“公德”;而应当对他们说,你本来可以不让,但如果让了,就是在行善,虽然是小善,但“勿以善小而不为”。同时,对于那些“老弱病残孕”,也应该提醒他们在别人让座时别忘了报以一个微笑、道一声“谢谢”。这样,也许“让”“坐”将不再遭遇尴尬。