百姓篇 利益保护新举措

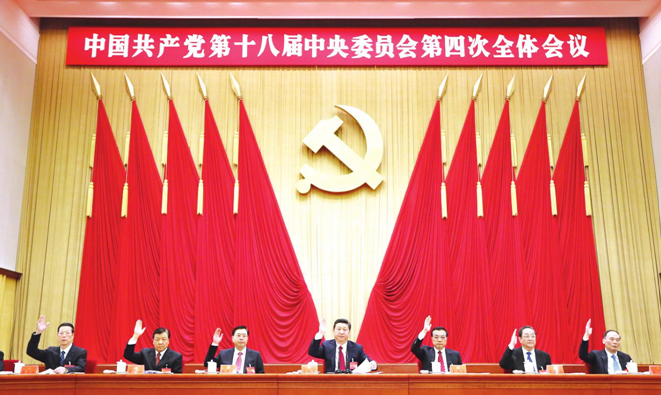

良法善治,民之福祉。作为法治中国的“施工蓝图”,中共十八届四中全会《决定》在老百姓利益保护方面将带来一系列新的改变,呈现出不少亮点。

亮点一:更严密充分的保护

《决定》摘要:健全以公平为核心原则的产权保护制度,加强对各种所有制经济组织和自然人财产权的保护。改革法院案件受理制度,变立案审查制为立案登记制,对人民法院依法应该受理的案件,做到有案必立、有诉必理,保障当事人诉权。建立健全社会矛盾预警机制、利益表达机制、协商沟通机制、救济救助机制,畅通群众利益协调、权益保障法律渠道。依法强化危害食品药品安全、影响安全生产、损害生态环境、破坏网络安全等重点问题治理。

专家点评:中国人民大学诉讼制度与司法改革研究中心副主任程雷认为,自身的合法权利得到保护,是每一位公民最基本的要求。在社会主义法治国家中,人民群众希望人身权、财产权、基本政治权利等各项权利不受侵犯,盼望经济、文化、社会等各方面的权利得到尊重,公权与私权在各自的法定范围内行使。从《决定》确定的具体措施中可以看到,党和国家依法保障公民权利,加快完善体现权利公平、机会公平、规则公平的法律制度的坚定决心。国家机关及其工作人员尊重和保障人权意识将会进一步增强,公民权利救济渠道将更加畅通。

亮点二:更完备便利的服务

《决定》摘要:完善教育、就业、收入分配、社会保障、医疗卫生、食品安全、扶贫、慈善、社会救助和妇女儿童、老年人、残疾人合法权益保护等方面的法律法规。对不服司法机关生效裁判、决定的申诉,逐步实行由律师代理制度。对聘不起律师的申诉人,纳入法律援助范围。涉及公民、法人或其他组织权利和义务的规范性文件,按照政府信息公开要求和程序予以公布。加强互联网政务信息数据服务平台和便民服务平台建设。

专家点评:清华大学公共管理学院教授于安说,全会《决定》把加强和规范公共服务提到很高的位置,是为了最大程度实现社会公正,创造良好的社会环境。比如提出“坚持以公开为常态、不公开为例外原则”,将使政务公开的内容和范围都得到极大扩大。这是以法治提升政府公共服务的具体体现,也是党中央以极大的政治勇气,直面重大矛盾和问题作出的重要决策。推进法律服务体系建设,将为社会法治的实现创造一个基本条件,避免法律资源分布的不均衡,使每个人得到的法律服务更加充分。

亮点三:更广泛深入的参与

《决定》摘要:把公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定确定为重大行政决策法定程序,确保决策制度科学、程序正当、过程公开、责任明确。在司法调解、司法听证、涉诉信访等司法活动中保障人民群众参与。保障公民陪审权利,完善人民监督员制度,重点监督检察机关查办职务犯罪的立案、羁押、扣押冻结财物、起诉等环节的执法活动。发挥市民公约、乡规民约、行业规章、团体章程等社会规范在社会治理中的积极作用。建立健全社会组织参与社会事务、维护公共利益、救助困难群众、帮教特殊人群、预防违法犯罪的机制和制度化渠道。

专家点评:中国人民大学法学院教授黄京平认为,全会《决定》使百姓参与可以更加深化和细化,这更加符合司法规律,符合依法治国的基本原则。让公众更多地参与到立法中,可以让其过程更加透明,使公众意志更好地上升为法律,这也是体现人民主体地位的表现。公共政策制定就是不同利益群体协商的过程,跟老百姓生活息息相关,让大家进行充分的讨论,可以使公共事务决策和政府行为更加合理合法,这也是法治精神培养的重要过程。

为政篇 给领导干部划“红线”

《决定》围绕深入推进依法行政、加快建设法治政府、加强和改进党对全面推进依法治国的领导等提出了一系列新观点、新举措,为领导干部为官从政划出了一条条“红线”。

红线一:法治观念淡薄,会丢“乌纱帽”

“我是市政府的,我就是王法”“谁耽误发展一阵子,就让他难受一辈子”……近年来,被媒体曝光的“官员雷人语录”,暴露出一些机关工作人员特别是领导干部头脑中根深蒂固的“人治思维”、“特权观念”。针对一些领导干部依法办事观念不强、能力不足、知法犯法、以言代法、以权压法、徇私枉法等问题,《决定》明确提出对特权思想严重、法治观念淡薄的干部要批评教育,不改正的要调离领导岗位。为了能够使领导干部心里真正树立起对法的敬畏,《决定》还提出建立《宪法》宣誓制度,凡经人大及其常委会选举或者决定任命的国家工作人员正式就职时公开向《宪法》宣誓。

专家点评:中国政法大学副校长马怀德指出,要求领导干部用“法治思维”处理改革、发展、稳定的问题,这是执政治理理念的升华。

红线二:“不作为、乱作为”,将被纠错问责到底

长期以来,一些领导干部决策短视、随意性大,导致出现决策只注重短期效益等问题。为保障决策的科学性,《决定》提出把公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定确定为重大行政决策法定程序,建立行政机关内部重大决策合法性审查机制,未经合法性审查或经审查不合法的,不得提交讨论。

那么,“拍脑袋”决策出了问题怎么办?《决定》提出,建立重大决策终身责任追究制度及责任倒查机制,对决策严重失误或者依法应该及时作出决策但久拖不决造成重大损失、恶劣影响的,严格追究行政首长、负有责任的其他领导人员和相关责任人员的法律责任。

对于“不作为、乱作为”等行政执法过程中表现出来的乱象,《决定》明确提出,行政机关要坚持法定职责必须为、法无授权不可为,要勇于负责、敢于担当,坚决纠正不作为、乱作为,坚决克服懒政、怠政,坚决惩处失职、渎职人员。《决定》还要求,行政机关不得法外设定权力,没有法律法规依据不得作出减损公民、法人和其他组织合法权益或者增加其义务的决定。

领导干部不作为、乱作为怎么办?《决定》提出,完善纠错问责机制,健全责令公开道歉、停职检查、引咎辞职、责令辞职、罢免等问责方式和程序。

专家点评:国家行政学院教授杨小军认为,依法行政是确保国家政权运行制度化、规范化、有序化的重要环节。法律和制度的执行说到底还是要靠人,这就给领导干部提出了更加具体的行为准则,乱作为不行,不作为也不行。

红线三:“不收敛、不收手”,将受到法纪追究

公正是法治的生命线。然而,一些领导干部随意插手干预司法案件,制造出令人诟病的人情案、关系案、金钱案。

随着新制度的建立,习惯用打个电话、写张条子干预案件的“以权代法”的官员们将会付出代价。《决定》明确提出,建立领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究制度。对干预司法机关办案的,给予党纪政纪处分;造成冤假错案或者其他严重后果的,依法追究刑事责任。

当前,党风廉政建设和反腐败斗争形势依然严峻复杂,在惩治腐败的高压态势下,仍有一些党员干部不收敛、不收手,甚至变本加厉。针对这一问题,《决定》态度鲜明,对任何腐败行为和腐败分子,必须依纪依法予以坚决惩处,决不手软;惩治执法腐败现象;对司法领域的腐败零容忍,坚决清除害群之马;加大海外追赃追逃、遣返引渡力度。

专家点评:中国社科院中国廉政研究中心副秘书长高波认为,对腐败问题“零容忍”体现了中央的决心和恒心。《决定》提出要“把贿赂犯罪对象由财物扩大为财物和其他财产性利益”,这为领导干部廉洁自律又加了道“硬杠杠”,进一步织密了制度之笼。

执业篇 大有作为天地宽

依法治国,法律执业者如何做好本质工作至关重要。《决定》既为法律执业者严格执法作出了许多硬性规定,同时又为他们拓宽服务渠道指明了方向,开辟了广阔发展前景。

法官:审好案子负好责

《决定》原文:最高人民法院设立巡回法庭,审理跨行政区域重大行政和民商事案件。探索设立跨行政区划的人民法院和人民检察院,办理跨地区案件。完善司法体制,推动实行审判权和执行权相分离的体制改革试点。推进以审判为中心的诉讼制度改革,确保侦查、审查起诉的案件事实证据经得起法律的检验。建立法官、检察官逐级遴选制度。初任法官、检察官由高级人民法院、省级人民检察院统一招录,一律在基层法院、检察院任职。完善主审法官、合议庭、主任检察官、主办侦查员办案责任制,落实谁办案谁负责。

专家点评:中国人民大学诉讼制度与司法改革研究中心副主任程雷指出,《决定》围绕司法改革的总目标,从法院机构的改革到个体法官的选拔,都细化为具体的改革举措,这将对法院和法官产生重大影响,将使法官更好地行使宪法法律赋予的审判权。最高人民法院设立巡回法庭、设立跨行政区划的法院、检察院,旨在保障司法机关依法独立公正行使审判权、检察权,保障国家法律的统一适用,破解地方对法院审判的干扰,同时便于群众诉讼,符合中国的实际情况。建立逐级遴选制度让年轻法官在基层更好锻炼、历练人生,阅历丰富后,再向更高层级的法院发展,自下而上的过程符合司法实践规律。

检察官:擦亮眼睛,加强法律监督

《决定》原文:完善检察机关行使监督权的法律制度,加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督。检察机关在履行职责中发现行政机关违法行使职权或者不行使职权的行为,应该督促其纠正。探索建立检察机关提起公益诉讼制度。建立健全司法人员履行法定职责保护机制。非因法定事由,非经法定程序,不得将法官、检察官调离、辞退或者作出免职、降级等处分。

专家点评:中南财经政法大学法治发展与司法改革研究中心主任徐汉明认为,《决定》中的改革措施打破了原有的体制束缚,突破了机制性障碍,将使检察事业发展向前大大推进。检察机关提起公益诉讼可以使检察机关对行政机关及工作人员的违法行为及时提出建议并督促其纠正。同时,建立健全司法人员履行法定职责保护机制,保护司法人员免受打击报复。

律师:不是“法外之众”

《决定》原文:对因违法违纪被开除公职的司法人员、吊销执业证书的律师和公证员,终身禁止从事法律职业,构成犯罪的要依法追究刑事责任。构建社会律师、公职律师、公司律师等优势互补、结构合理的律师队伍。强化准入、退出管理,严格执行违法违规执业惩戒制度。明确公职律师、公司律师法律地位及权利义务,理顺公职律师、公司律师管理体制机制。

专家点评:北京李晓斌律师事务所主任李晓斌认为,把律师队伍的发展、业务的拓展和作用的提高,以及同时要承担的法律义务、法律责任很好地结合起来,意义深远。《决定》强调了律师应遵循的职责,既保障律师权益,扩大了律师服务的范围,同时又从“不得”的角度划定了边界,律师不是“法外之众”,不能想怎么做就怎么做。广大律师应该按照《决定》要求,严格遵守法律规范和职业道德。

此外,《决定》还对全国与地方立法的权限和范围进行了明确,依法赋予了设区的市立法权。同时还对培养法律人才,打造高水平专家团队,推动法律服务志愿者队伍建设等作出了具体规定。专家认为,这些举措从法治中国的全局协调与地方布局以及未来法律工作人才的培养方面作出了整体部署,开出了详细的“施工”方略,广大法律执业者将在这些新举措新制度中大有作为,开拓个人事业的新天地。

结束语:中共十八届四中全会《决定》,是法治中国的行动纲领,它将引领我们在全面深化改革的道路上阔步前进,信心百倍地为实现中华民族伟大复兴的两个百年之梦而努力奋斗。 编辑/徐炯权