每一个生活在他乡的游子都会在心底郁积着或深或浅的故乡情结。我从少年时代就辞别家乡入伍到了部队。四十多年来,守过边疆,驻过海岛,天南地北地转换着多种工作,最后定居在济南。岁月荏苒间,故乡在自己的意识中已经变成了一个很远的记忆,淡淡的。然而,不知怎么的,突然有一天脑海中冒出了一个无法遏制的念头——回老家看看,去寻觅儿时的故乡。说走就走,带好相机,背上行囊,目的地——北京,出发。

与毛主席为“邻”的古老胡同

我出生在北京一条叫“李阁老”的胡同里,并在那里长大。李阁老胡同的历史非常久远,元朝在北京建起元大都时就有了这条胡同,当时的地名叫万宝坊。明朝的时候,有两位李姓的朝官,一个是宣德年间的李贤,另一个是天顺年间的李东阳。这二位大人都做到内阁首辅的位置,被视为一代阁老,又先后都被赐居在同一条胡同。这条胡同后来就因此得名“李阁老胡同”。上个世纪60年代,我上小学三年级的时候,胡同更名为“力学胡同”,但一直到我参军时,胡同里的人还是改不过口来,仍然管它叫李阁老胡同。

下了火车,我乘地铁到西单,沿着府右街兴冲冲地往老家的那条胡同走着。府右街的东侧是中南海,西侧是一些党政机关的大院。这些大院清朝时也是些官衙和王府,很气派的大门前有花坛和高大的石阶,这里是我和小伙伴捉迷藏的地方。在我的心目中,这里已经是“家门口”了。我有二十多年不曾走过这条街了,变化很大,路东中南海的红墙还是那样,只是贴墙边的那一排老槐树没有了,增加的是警卫战士的岗亭。路东高大的灰墙没有了,取而代之的是欧式铁栅栏,透过栅栏可以看到大院内原有的古建筑变成了现代风格的办公楼。古官衙的大门一点踪迹也没有,眼前是用石头建成的门房,其形状很容易让人误以为是纪念馆之类的场所。我停下来刚举起相机,就从大门里冲出一个保安,接着从旁边又冒出了一个便衣警察模样的人,朝我跑了过来。还好,他们大概看我不像是恐怖分子,就挥了挥手,示意我走开。这一幕,怎么也和四十多年前的记忆联系不到一起。人说近乡情怯,而我这是近乡心惊——家门口已经不是我小时候的家门口了。

故乡里找不到故乡人

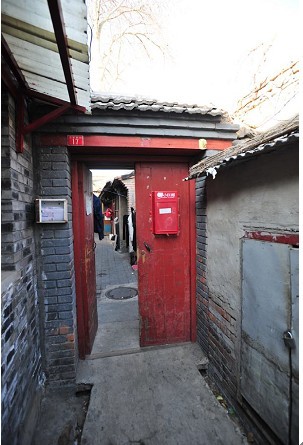

再往前没走多远就到了力学胡同了——我出生和长大的地方。刚凉下来的心立刻又热乎起来。我径直走向了我曾居住的17号院。院还在,只是院门已经不是原来的那个灰瓦门楼了,厚实的紫红色大漆门变成了几块薄木板钉成的简易门。这是一个四合院,原来住着包括我家在内的四户人家。1985年我家从这院里搬走后,我再也没有来过。进了院子,我就高喊“有人吗?”没有一点回声。我又喊了几声还是没人答应。再仔细一看,所有的门上都挂着锁。从院里出来,遇到一个操河北口音的中年妇女,她告诉我,院子里都住着来北京打工的外地人,老住户早就搬走了。我又走了几个院子,打听原来住里面的同学、玩伴。情况都是一样,多数住着外地来的租房户。我走到11号院敲起了门。这个院里住着我最好的朋友“老四”,我知道这个院是他家的房产,估计他肯定还会住在这里。门开了,出来一个60多岁的老大哥,我俩互相打量着,最终确认我不认识他,他也不认识我。攀谈起来才知道,他是老四的一个远房亲戚,老四早已经搬走了。我问,这院子不是他家的吗,他为什么要搬走。那位大哥说,谁还愿意住在这老胡同里,没有卫生间、没有厨房,没处停车,只要有条件的都去住楼房了,住在这些大杂院里的,要么是没钱买不起楼房的,要么是外地来打工的。

找不到故人的故乡,立刻变得陌生起来,走在这个曾经生活了十多年的胡同里,就和走在他乡没有什么两样。胡同口有一块石墩,这是一个老物件儿了,过去常常会有老人坐在这里,等孩子们放学或者下班。我坐在石墩上,凝视着、沉思着,想努力感觉到四十多年前的时空。几个孩子从眼前跑过,他们笑着、叫着,让我眼前一亮,权且把他们就当成故人吧。四十多年前,我和我的小伙伴们就像他们这个样子,胡同就是我们的天堂。

被现代和古老折磨着的胡同

力学胡同附近的街区都很古老,每一条街道、每一座老房子都能说上一段故事。我上的小学叫太仆寺街一小。太仆寺,不是寺庙,而是明代的一个皇家衙署。专门管全国的养马事业。太仆寺街第一小学据说是当年利用建人民大会堂剩下的建筑材料盖的,在上世纪60年代初,那可是豪华级小学了。现在学校已经改成了外事职业高中。由于道路拓宽的原因,校门向里缩进去十几米,原来胡同是孩子们的天堂老门墩在校门里面的那棵古槐,站在了校门外边。这树是我们学校的一宝,上课敲的钟就挂在这树上。这树的树冠很大,夏天时,我们的体育课常常就在这树阴下上。下雨时,这树下又成了我们课间活动的唯一室外场所。我仔细端详着古槐,觉得它还是四十多年的模样,似乎一点变化也没有。

经历数百年岁月的胡同,古老随时可见,随便一个门墩、一道窗棂可能都有上百年的历史。然而古老的民居在现代生活环境中,却有了让人难以承受的痛苦。房间狭小、空间拥挤,让许多胡同居民没有办法享受到冰箱、空调、汽车等。在一个四合院的墙外,一户人家请来工人挖开被堵塞的下水道。看见我在拍照,那家主人凑过说话。他抱怨道,四合院那是老祖宗们建的,他们那个时候不知道现在会有抽水马桶、洗衣机,要知道这个,他们那会儿就盖单元房了。

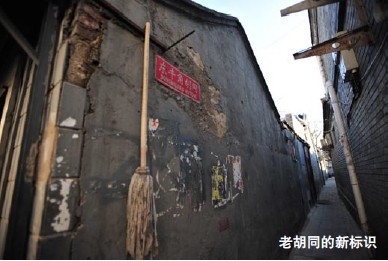

住在胡同里的居民当然也要享受现代文明,于是,用电线路改造、网络连上、有线电视电缆架上……原来就不宽敞的胡同里,被捆上了一道又一道的电线电缆,站上了一根又一根的线杆。院墙上、房山上、窗户下只要有点空,就会被挂上空调机、配电箱。胡同被折磨得遍体鳞伤,无论你的眼睛停留在哪里,都能看到现代文明带给古老胡同的伤疤。

这里是我的故乡,但是一个再也找不回来的故乡。

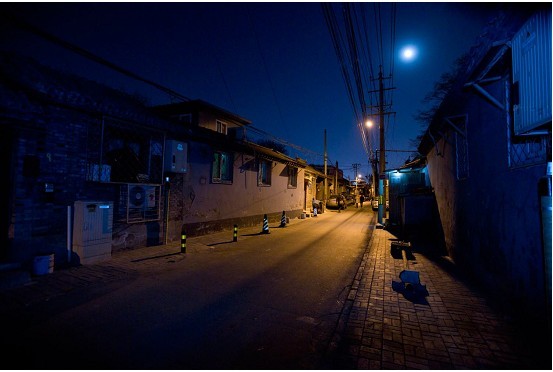

晚上回到宾馆,怎么也睡不着,这是我的“乡愁”,为找不回故乡独幕剧忧愁。于是,又背上相机,再次来到力学胡同。

月夜下的胡同看不到天罗地网般的各种缆线,月色朦胧下,胡同在昏暗的路灯里静谧地睡着。我沉醉了,这色调太熟悉了,四十多年前胡同的夜景就是这样的,只是不知道那些在夜色里一起玩躲猫猫的小伙伴们在哪儿?