人到老年,最大的财富是什么?是老伴儿!我们的“家”人中有不少金婚、银婚、钻石婚的老夫妻,他们的婚姻曾经历了我们难以想象的困难:战争、饥穷、异地、疾病,但他们不离不弃携手走过了五六十年的风雨路。如今的社会,离婚率高得出奇,有人说当代社会最不值钱的就是“爱情”,真的是这样吗?

本期策划,《家》刊就带您走近三对跨越金婚的老夫妻,让我们一起看看最长久的“爱情”的模样!

做你的大后方,我从不后悔

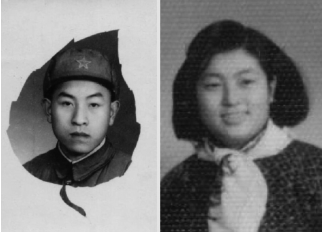

张 恩:1929年生人,87岁

孙玉梅:1929年生人,87岁

结婚日期:1955年

婚龄:61年

“여보”(yobo),到现在我也这么称呼张恩,这是朝鲜语老伴儿的意思,是我俩年轻那会儿一起抗美援朝时学来的,这个称呼常常让我觉得我还是那个20岁的姑娘,他也还是那个大小伙子。

爱的基础是友谊,因为爱的下面有个友字。在那个战火纷飞的年代,我们的结合和很多战地夫妻一样——源于战友情。我们俩都参加过抗日战争,解放战争中相识,抗美援朝时在同一个班,他是班长,我是副班长,我称那是我们的“初次合作”、初打“配合战”。那时候在朝鲜,我们的工作是救护伤员,我记得那时候我们经常要冒着零下四十度的极寒工作,我也曾亲身遭受过手臂被炸伤却没有药物治疗而生蛆的痛苦,还有战友们受伤、牺牲时的心痛,在这些共同的经历中,我俩的心慢慢靠近,但是我们也都默默地把这份好感藏在了心里。

1955年,我们俩结婚了,但是想象中那种“夫妻双双把家还”的日子却没有来到。婚后二十多年里,他一直在国家建设的第一线“战斗”,而我就在后方配合他的工作。他需要我,我就去帮他,他要工作,我就给他好好守着家。我记得1961年最难的时候,老伴儿在重庆学习,根本顾不上我们,我一个人赚钱养孩子,日子本来就艰难,老伴儿又因为去农村贯彻“农业六十条”,营养跟不上,得了水肿病,于是我就去重庆把他接了回来,一边照顾他,一边工作,一边照顾孩子。老伴儿总说,他欠了我的,我说我理解,革命工作哪里需要就得哪里去,不苦不累哪有好日子,你只管往前“冲”,我给你打“掩护”。

1984年,我们一家终于正式聚到了一起,这一年我们俩55岁,我们最小的孩子也已经18岁了。战争早就结束了,我们也都从建设战线上退了下来,但是我们家的“战斗”依然没有结束。

我和老伴儿吧,性格迥异,我性子直来直去,要求高,说什么就得做到什么,老伴儿他就随意许多,所以在很多问题上,我们俩的看法都不太一样,比如教育子女,他嫌我“粗暴”,我嫌他“没主意”,但是不管怎样,到最后一般都是他说“我服从老伴儿”。表面上老伴儿常常不战而降,我占尽了上风,但是我心里清楚,他让着我呢,为了让我高兴,也为了让我们这个家庭和谐。但是我心里依然很恣儿,年轻时,我配合你“战斗”,老了,你该配合配合我了。我也还记得,那年金婚,老伴儿提议庆祝庆祝,我跟他说,行啊,我要高兴啊,我就去参加,我不高兴啊,那就说不准了。老伴儿对我的宽容,让我在他面前总是骄傲得像个孩子。

去年冬天,我生病住院,需要陪护,而子女们都不在身边,我私心里自然是想每天见到老伴儿,可是他也已经86岁了,身体并不大好,前两年还因为肠癌做过两次手术,我实在不忍心让他操劳,就让他给我请个陪护。平时“是是是、好好好”的老伴儿这次却不依不饶,他说,这辈子打什么“仗”,咱俩不是一起的,年轻时,你陪我上战场,后来你做我的后援,做我的大后方,这次有“仗”咱们还要一起打,这次你“冲”,我“掩护”。就这样,86岁的老伴儿在医院里没黑没白地照顾了我43天,直到我康复出院。

我和老伴儿可以说是打了一辈子的“配合战”,回忆几十年的风风雨雨,坎坷与幸福,我感激老伴儿对我的宽容与爱护,我也想对他说,老伴儿,这辈子,做你的大后方,我从不后悔。

年轻时我欠你的幸福,现在慢慢还

孟宪尧:1935年生人,81岁

明绍文:1933年生人,83岁

结婚日期:1957年

婚龄:59年

我和老伴儿都是淄博周村人,住得很近又同念一所私塾,从小在一起上学和玩耍,用老话说就是青梅竹马。

从我们相识至今的漫长岁月里,最有感触的便是六七十年代了。当时我们刚结婚不久,因为工作需要,单位把我派驻到江苏徐州任职,绍文则带着两个孩子留在济南,从此夫妻分居两地长达十八年。绍文是一名护士,白天在单位的工作十分忙碌,晚上回家后还要照顾俩孩子,等他们都睡下又得忙着给全家人缝补衣服,她的眼睛就是那个时候累坏的。六七十年代的生活非常艰苦,吃了上顿没下顿。所以,即使到了难得休班一两天的周末,绍文也不能闲着,她总要出去打些零工,多挣些收入以补贴家用。尽管这般辛劳,但绍文从没有丝毫的怨言,她说“两个人过日子,最重要的就是理解对方,只要是真心喜欢一个人,付出再多也心甘情愿”。除了无微不至地照顾家人,绍文还经常给街坊们帮忙,有位邻居大姐经常因晚上加班没法看着孩子做功课,绍文就把孩子带到家里,跟我们的孩子一起辅导。

那个年代,布票、粮票都很紧缺,更别说肉票了,可每次我回家探亲,绍文总能把一盘香喷喷的红烧肉端上餐桌,美滋滋地看着我和俩孩子吃。后来我才知道,她自己舍不得吃好的,一年到头都只吃青菜和窝头,就这样一点点把钱积攒下来。对于这十八年的时光,我和老伴儿总是用十六个字来进行总结和概括:艰难岁月、忠贞相守,邻里和睦、守望相助。

离家在外的许多年,我从没能很好地尽到为人夫和为人父的责任,自感亏欠老伴儿和孩子太多太多,所以回家后,我竭尽所能地要使老伴儿感到幸福和快乐。

从江苏调回济南后,虽然生活仍不算富裕,但只要是花在老伴儿身上的开销我从不会吝啬。老伴儿喜欢吃海鲜,我就特地向大厨请教,并买来相关菜谱学习她爱吃的几种海产品的做法。慢慢地,我的烹饪手艺也有了明显提高,全家人也因此有了口福;老伴儿喜欢看花草,我便在家门口栽植了好多种花卉草木,老伴儿只要看到这些花草,心情就会变得格外舒畅。大约从我五十岁那年起,每年到了情人节的时候,我都会买上一捧红色的玫瑰花送给老伴儿。每次买玫瑰花回来,老伴儿嘴上都会说我浪费,其实我知道,她心里是挺高兴的。只要她高兴,就让我感到这钱花得值。在我看来,像惯孩子一样“惯”着老伴,是自己最幸福的事。

老伴儿小时候从没离开过周村,考到济南上完医专后就马上参加了工作,一直没有机会去过其他地方。她总说很想去周村和济南以外的地方看看,领略一下祖国的大好山河。于是我下定决心,要带着她一起走遍中国。近三十年来,我们一起去了全国各地的许多地方,在省内各市和京津冀、赣皖豫、沪杭宁等地以及三孔、兵马俑、崂山、西湖等名胜古迹都留下了我们的足迹。这些地方都是老伴儿自幼就向往的,为了让她开心,我们每到一座城市都尽可能多转几个地点。上世纪九十年代初的一个周末,我和老伴儿去了烟台。不巧第一天下午我就着凉了,在旅馆休息一晚后就提前返回了济南。老伴儿对此表示理解,在她看来,只要我们两个人在一起就是最大的幸福,何时何地都是最美的风景。但我却感到一丝愧疚。于是几个月后,我跟老伴儿再次来到烟台。这次赶上小长假,我们待了好几天,把著名的蓬莱阁、昆嵛山、月亮湾、长山列岛、张裕酒庄等景点都逛了一遍。为的就是弥补上次的扫兴,让老伴儿不留遗憾。只要老伴儿高兴,我还会坚持陪她出去旅游,争取能够走遍中国。

从结婚到现在的五十九年里,我和老伴儿从来没有红过脸、拌过嘴,在生活上总能相互照顾、体贴入微。其实我和老伴儿的性格迥异,爱好也大相径庭,但我们一直十分“包容”对方。我很感谢老伴儿为我、为孩子们、为这个家庭付出的心血。

一“闪”一辈子

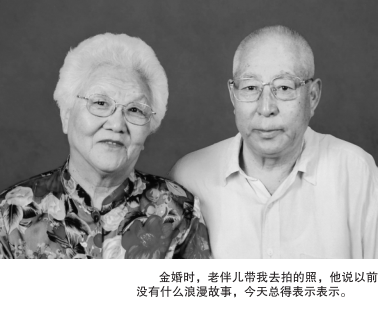

赵和中:1931年生人,85岁

程兰敏:1938年生人,78岁

结婚日期:1956年

婚龄:60年

我和老伴儿赵和中的结合就像那个时代大部分人一样,匆匆相亲简单结婚。那年是老赵借着护送战友复员的机会,9年来第一次回到家乡。在这之前,老赵从未见过我这个即将成为他妻子的姑娘。后来他跟我说,见到我的第一眼,就觉得这个姑娘忠厚老实、朴实大方。而我对这个“最可爱的人”的第一印象,则是一身洗得发白的军装。那时只知道他是个军人,不知道职位、不知道性格、不知道家境、不知道工资,一周后我们闪电般结婚了,用现在的话说,那叫“闪婚”,谁知这一“闪”就“闪”了一辈子。事隔多年,老赵还经常调侃我“你就是个傻姑娘,被人骗走了都不知道”。

没来得及互相了解,婚后第十天老赵就背上简单的行囊,踏上了建设朝鲜的征程。长达24年的分居生活从此拉开序幕:先是朝鲜、国内分居,待他从朝鲜回国,又被派去搞建设,而我则留在家中边工作边照顾孩子们。那时通信极不方便,一封信在路上就要走半个月,起初我们每月例行公事一般,写一次书信互报平安。“你见过一种花吗?书中说它开起来绯红万顷,流光溢彩……”直到有一次,老赵在信中无意中提及最近看了冰心写的《樱花赏》,在下一封信中我们便许下了第一个约定:一起去看看这漫天灿烂的樱花。渐渐地,这每月的一次书信变成了饱含浓浓思念与爱意的“飞鸽”。当这一封封珍贵的书信翻越千山万水,到达手中时,便是我们的节日。那时候,每次邮递员的自行车咣咣铛铛响起时,总会看见一个姑娘甩着大辫子一步三跳地往收发室跑,那个姑娘就是我。每一张信纸都能清晰地看出来回摩擦的痕迹,因为每封信、每个字都饱含着对方的挂念。二十多年来,近五百封信将两颗心越拉越近,它们陪伴着我们一起度过了那段困难的岁月。

老赵转业后,一家人终于得以团聚。那距离产生的美渐渐被生活中的锅碗瓢盆所掩盖,时有磕磕绊绊。老赵脾气急,心地又善良。记得有一年夏天,他的战友路过我们所在的城市,那年的天气非常炎热,白天的马路烫手,晚上躺下一会儿就满头冒汗。到了傍晚,老赵就焦躁地在屋里溜达来溜达去,烟抽了一根又一根。我一眼就看穿了他的想法,于是把家里那床一直没舍得用的凉席拿出来让他给战友拿去用一夜。可是没想到,第二天战友没打一个招呼就走了,这让老赵很是气愤。为此,我俩促膝长谈了一次。战友不辞而别,必是有要紧的事情需要马上出发,至于那件被带走的“大件”,就当是送给战友转业的纪念吧!诸如此类的事情还有很多,虽然老赵脾气急躁,我们也经常为了鸡毛蒜皮争吵,也会同别人一样怄气不说话,但是这从不影响我们之间的感情,反而在吵吵闹闹中感悟到对方的真性情并深深地为之吸引。

上世纪八十年代末九十年代初,我们发现住在附近的一位老人生活困难又有重病,为了让老人生活有着落,老赵东奔西跑帮老人要救济,甚至还自掏腰包“打点关系”,别人都劝他为了别人牺牲自己没有必要,可是我却觉得,我最欣赏的便是老赵的热情善良。后来组织上了解到老人的困难生活,送来了50元救济款,这可是相当于一个工人大半个月工资,总算是解了老人的燃眉之急。得知此事,老赵拉着我的手高兴得像个孩子。后来提起这件事情,老赵说,那时候我对他的理解与支持,是他最大的动力。结发为夫妻,恩爱两不疑,人生很长,有些人匆匆而过,不留一点痕迹;有些人却能历久弥新,扎根在彼此的生命里,更替繁衍根深叶茂,我和老赵就像大树与土地,不知不觉间融于一体,相敬相爱。

岁月是有情的,它总会将沉重沉淀为厚重的底蕴。记起金婚庆典的时候,老伴儿悄悄对我说,感谢你这些年来的体贴与宽容,娶了你是我今生最大的幸福!我却想说,与你一生,无怨无悔。

结语:在所有这些婚姻故事里,主角不同,情节也各异。但他们的经历却又告诉我们:从青丝到白发,几十年的风雨路,没有哪个家庭是一帆风顺的,没有谁的感情是容易的,也没有哪一方在婚姻里不辛苦。回首往事,他们说的最多的是“无悔”,做的最多的是“弥补”。历久弥坚的爱情应该是什么样?相信“家”人已然有了自己的答案。