编者按: 全家福定格在一秒,却锁住了团聚的时刻。每张全家福都承载着我们宝贵的记忆,也是一个时代的印记。翻翻您的全家福,您想起了怎样的故事?欢迎晒出全家福,讲述背后动人的故事。

传递千山万水的全家福

张汉泉

我十四岁时就参加了解放军,离开了家乡蓬莱。我经历了解放战争的全过程,从山东下江南,再到西南,最后达四川,进驻川西北。少小离家,怎能不思念亲人,但战争岁月也不容多想。后来全国解放,环境改变了,我的思乡之情越发浓烈,特别想拥有张亲人的照片,让我想家时可以看看他们的模样。

1953年春节期间,全家人为了我一起出动了。老人骑着毛驴,年轻人紧随步行,再抱着娃娃,就这样赶到了20里外的集镇拍了这一张全家福。然后又辗转将照片寄到遥远的川西北军营,送到我的手上。不久后,我也去照了张个人照,把两张照片放在一起。就这样,全家福真正的全了。

慰问中度过的春节

张守琪

1960年让我难忘,因为那年春节我是和慰问团成员一起度过的。当年春节前,经山东省委和省政府决定,组建了一个春节赴闽慰问团,去福建前线慰问解放军指战员和山东省在福建深山老林的伐木工人,我有幸参加了这一活动。

记得随团的有各地市县的劳动模范,以及一些文艺团队,全团有二百五十余人。著名京剧演员方荣翔、李师斌,山东梆子演员刘君秋、杨梅兰等表演艺术家也在其中。

我们的慰问团“兵分三路”,我所在的第三分团,由南平市起程,前往闵北六个县,对沿途驻军点和疗养院的指战员、疗养员以及伐木场的伐木工人进行了慰问和演出,受到了极大的欢迎。

一个半月后,我们结束慰问,并照了这张“全家福”。那年春节,我基本没有陪伴家人,但想想那些战斗在前线的人们,值了!

难全的合影

江洲游子

我的父母生了我们四个子女,我与大妹妹年轻时就外出求学、谋生,这就决定了我们与父母聚少离多,回家团圆的机会非常难得。

第一张全家福拍摄于1968年春节期间(见上图)。当时我在上海上大学,寒假回家时借了朋友一架上海产海鸥牌120型相机,买了一卷黑白胶卷。拍摄时左邻右舍的乡亲们都来看热闹,很多人没有见过这样的相机,有的甚至没有照过相。记得一张胶卷可以拍12张照片,我们家拍了几张以后,余下的为村里的乡亲们拍了,乡亲们都可高兴了。只可惜我们家的这张全家福少了远在安徽的大妹妹。

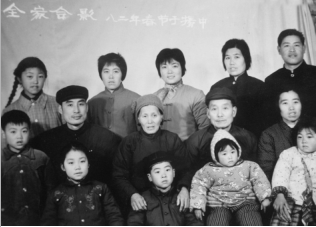

第二张全家福拍于1982年春节(见上图)。当时我家已经三世同堂,我们老少三代14人步行5里去镇上的照相馆拍了这张合影。但遗憾的是大妹夫这次因公未能一起回来。

后来,1999年我有了第一部照相机,还准备好了彩色胶卷,当年也是我们一家人聚的最全的一次。但没想到竟然因我技术不佳,照片因曝光不够没能成像,最全的全家福就这样毁到了我手上,让我至今也不能原谅自己。再后来,我有了数码相机,能拍很多质量很好的全家福,但是母亲已经不在了。

纵观我家的全家福,每张都少那么一两个人,正应了那句古话:此事古难全。

和母亲最后的留影

娴雅女人

我的父母都是教师,1968年我们全家人从小县城下放到农村。在农村,我们全家人可谓是“面朝黄土背朝天”,一年到头吃不上肉,天天就盼着春节吃那顿“杂和面儿”包的水饺。尽管馅里的肉很少,但对当时的我来说,那就是人间美味。在农村的日子很苦,但是母亲总会尽可能地照顾好我们。还记得一年春节,妈妈买不到新布为我和弟弟做新衣,便染黑了一床新被单,给我们姐弟仨做了新裤子。

后来,我和大弟弟都考上了大学,离开了农村,也有了自己的家庭,父亲母亲也搬回了县城,日子渐渐好起来。1980年,母亲光荣地办理了退休,我的在长山要塞当兵的丈夫难得也在春节回来了,于是一家人去照相馆拍了个全家福。照片上大家都笑盈盈的,对未来的生活充满希望,右二那个烫发的就是我。谁知,这张照片竟然成了我们和母亲最后的留影。后来,我最最亲爱的母亲,因病医治无效离我们而去。母亲吃了一辈子苦,她做梦也不会想到如今我们爱哪天吃水饺就哪天吃,新衣服爱哪天买就哪天买。