在战争年代,他用自己精湛的医术救治了无数的伤员,把毕生精力投入到医学研究中,始终坚守为人民服务的信念。晚年,他又做出惊人的决定:在百年之后,将遗体捐献,把自己的一切奉献给为之奋斗了一生的医学事业——他就是吴文奎,今年88岁,是山西省军区第八干休所的离休干部。

学习医学 救死扶伤

吴文奎是沈阳人,1946年,他参军进入中国医科大学学习,主修外科,1948年年底毕业,同年10月,锦州战役打响,吴文奎被分配到东北第四野战军铁道纵队,成为一名军医。之后,他相继参加了沈阳战役和天津战役,挽救了无数战士的生命。吴文奎老人说:“在战争年代,自己面对恶劣的环境,没有时间想别的,一心只想着救死扶伤,尽最大努力减少伤亡。”这成为吴文奎老人坚持下去的动力。

战争结束后,吴文奎又在湖南湘雅医院学习了两年,之后,相继在石家庄二六○医院、唐山二五五医院当主治医生,在唐山期间,与老伴董文丽结婚。1970年,吴文奎夫妇跟随中国人民解放军第六十三军来到山西。吴文奎在原平市野战医院当副院长,之后调到忻州市原二八二医院工作,一直到离休。

研究医学 著作书籍

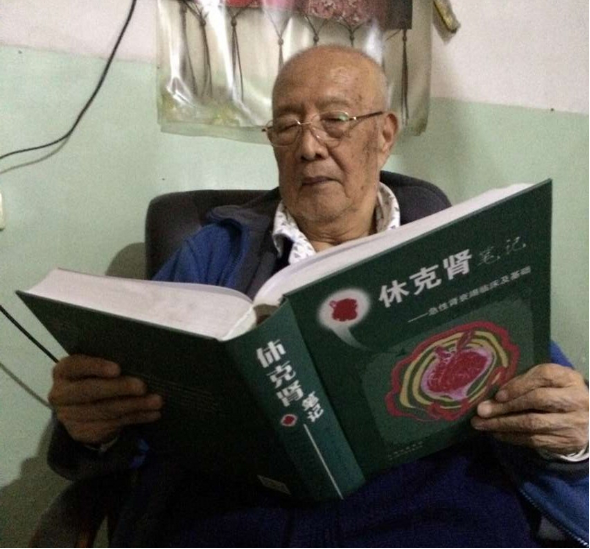

离休后,吴文奎和老伴到太原市化工厂医院工作,1997年吴文奎决定出书,把自己多年积累关于肾病方面的医学研究知识编著成一本书。当时,他和老伴都不同程度地患上了老年病,但是,他们克服困难,以强大的毅力开始了《休克肾笔记》的编著。吴文奎回忆,“当时,每天都要去图书馆查资料,一开始家里没电脑就用手写,稿纸都用了厚厚的一摞。直到2002年,家里安装了电脑后,我们才开始找人帮忙学习用电脑,几年间家里电脑都换了七八台了。”

2009年,吴文奎夫妇毕生的心血《休克肾笔记》正式出版,共印300册,其中大部分都送给了太原的各个图书馆,两位老人希望为临床医学研究留下更多可借鉴的资料。书中的很多内容都是吴文奎夫妇多年积累的原始材料,很多图片也都是他在做实验的过程中亲自拍摄或者画下来的。吴文奎把大部分书籍都免费送给了全国部分图书馆。两位老人谦虚地说,他们希望此书能为临床医学研究留下更多可借鉴的资料。

捐献遗体 奉献一生

2002年5月1日,吴文奎老人又做了人生中一次重要的抉择——进行遗体捐献公证,他要在百年之后,把自己也奉献给医疗事业。在公证之前,并不是所有家人都支持,可老人内心无比坚定,无论如何都不改变初衷。老伴董文丽也签署了捐献眼角膜志愿书。

“捐献遗体的想法来自于读大学时,当时解剖课上用的骨架就是一位老师捐献的,从那以后,这个想法就一直埋藏在心中。”吴文奎说,早在1993年,他就想着要做公证,可一直都有事耽搁着。“我希望将来能有更多的人进行遗体捐赠,”老人说,“国家用于遗体研究的标本实在是太少了。”

吴文奎说:“人体解剖学对医学的进步有巨大的推动作用,只有正确认识人体器官的形态结构,才能更好地学习生理、病理等其他基础课程,为进入临床工作、成为一名合格的医生打下坚实的基础。如果说解剖学是跨进医学殿堂的第一道门,那么尸体解剖则是步入这道门的台阶。从人体解剖学发展历程可以看到,没有人体的尸体解剖,就没有现代解剖学,那么没有足够的人体尸体供解剖之用解剖学也将无法进行,医学的培养也只能成为空中楼阁。尽管现在的教学中有模型、图谱、影像资料,甚至计算机模拟技术,但这些都非真实、非具体、非立体的,对医学生认识人体结构而言有局限和偏差,不能完全代替尸体解剖教学,只能作为辅助工具。如今的解剖学用于解剖的人体尸体稀缺,严重制约了解剖教学的顺利进行,阻碍了医学生培养,不同程度地牵制了我国医疗卫生事业的发展。作为一名热爱医学的军医,我将在百年之后捐献自己的身体,把我自己也献给医学事业。”

一件事从始至终做完,那是圆满;如果毕生追求同一目标,那就是事业。吴文奎老人毕生都在为医学事业奉献,有着纯粹的共产党人的高风亮节。