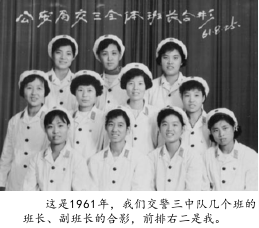

口述:邵玉芳 整理:刘培龙

提起济南女交警,上世纪90年代被誉为“泉城街头靓丽风景线”的那批,可谓家喻户晓。她们曾先后受到了党和国家领导人的接见和慰问,成为全国学习的楷模和标杆。大部分人认为济南女交警历史也是自那开始的。

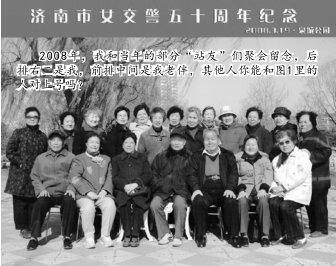

其实,济南女交警历史远比这批要早得多。早在1958年,济南市公安局就招过一批,那应该才是济南第一批女交警,而我就是这其中的一员。如今,当年我们那第一批马路警花都已成了白发老太了,但回想起当年与“站友”们一起奋战的风采荣光与酸甜苦辣,我至今还心潮澎湃。

大炼钢铁,女子顶起“半边天”

其实那时和现在一样,交警主要还是以男性为主。而当时之所以招女交警,是因为1958年“大跃进”,男同志基本都被抽调去大炼钢铁去了,导致交警岗位严重缺人。为了缓解这种局面,济南市公安局决定招女交警“顶上去”。当时招了两批,共300人左右,分三个中队。

那时的交警不是人人都可以当的,必须“根正苗红”且经推荐才可报名。因我家是贫下中农,又经负责我家那一块的片警的推荐,准备报名。可经历过万恶旧社会的爷爷那一辈人,对旧社会的警察的印象非常不好,一听当警察,坚决不同意。我和父母好说歹说给他们分析新中国和旧社会的不同和进步,最后才总算勉强同意我报名。

经过考试和培训,我们光荣上岗了。一夜之间,济南几条主要道路的交通岗上全换成了女同志,市民也感到很新鲜,我们每天执勤都会引来行人的注目,当时既紧张又自豪。一些媒体也对我们进行过报道,一时成为济南街头一景。

“站台”上的酸甜苦辣

那时,我们的执勤任务与现在相似,但也有些不同之处,比如汽车没现在多,主要是自行车和各种牲畜车辆;土路多,虽天天满脸黄土,但却没有这么多汽车尾气;值岗台也就磨盘那么大,执勤时需手持红白相间的指挥棒。当时还有一些具有时代性的交通规则,比如“三个不准走”:自行车没有灯不准走、牲畜车辆没有粪斗不准走、骑车带孩子的不准走。

在别人艳羡的目光之下,对我们来说更多是具体而辛苦的工作。尽管车少,但我们的工作强度并不小。那时不像现在两个小时换一班岗,我们执勤时间比较长,遇上市局开会,往往要早晨八点一直值岗到下午一点,非常累。

尤其是女同志,工作不能掉队又必须顾家,还怕表现不好被组织开除。当时有个“站友”怀孕了,没有打报告,坚持值岗。加上孕期反应厉害和生活条件差,中午饭是窝头和一勺萝卜粥,营养根本不够。她每天吃完饭就吐得直不起腰,但缓过神来却又继续按时上岗。

另外,那时也同样有些不遵守交通的人,导致事故,也让我们的工作同样具有危险性。当时和我们一起入职的一位20多岁的“站友”,还没结婚就在值岗时不幸殉职。她的母亲不堪痛苦,不久也去世了,令人唏嘘。

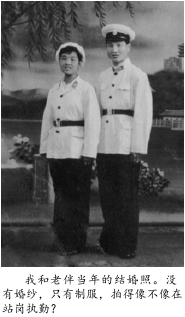

当然,我们的工作也有幸福和甜蜜的收获。比如,我们的工作,得到了老百姓的认可,夏天执勤,时不时有老百姓送来水或绿豆汤;作为女交警在处理违章时,往往比较弱势,但围观群众往往站在我们这边帮助教育违章者。对我个人来说,我最大的人生收获则是在这个岗位上,认识了同是交警的老伴,并喜结连理,儿女双全。

不忘初心,知足常乐

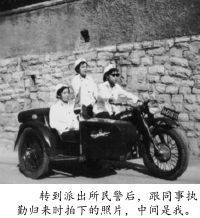

到1960年,“大跃进”进入尾声,组织上考虑到我们这些女交警基本都到了婚育的年龄,决定让我们转岗。1960年、1961年我们分两批全部转业。我和“站友”们各奔前程,基本都去了商业局、卫生局、民政局、文化局、公安局等单位。我转到了历下区某派出所当民警。

转为民警后,我的工作没有变轻松,反而更加忙碌。怀孕期间还挺着个大肚子,参与当时的一场洪水救灾,从高台上摔下来,差点流产。两个孩子都出生后我更忙,参加思想整顿会,我手里领一个,怀里抱一个。那时老伴已经是交警队中队长,比我更忙,年三十都必须和一线交警一起吃饺子。有时单位半夜通知我大案出警,孩子没人管,出警归来我再到床底下摸孩子,两个孩子也基本是跟着院里的老人们一起长大的。

现在回想起来,那时虽然苦,我们总算也熬过来了,这些经历也都成了我这辈子最宝贵的财富。而且我始终没有忘记自己最初的“女交警”身份。现在,每当走到街上看到严寒酷暑下执勤的交警,我就非常心疼,他们让我想起了当年的自己。相比我们,他们现在的工作更危险、更不易。我也时刻告诫自己,一定要遵守交通规则,千万不能给这些年轻的孩子们添麻烦!

对于生活,我一直觉得很幸福、很知足。人,应该到什么时代就过什么样的日子。退休后,我们当年的那帮老“站友”又集结起来,定期聚会回忆往事、共享晚年;我们还成立了“八老太”组织,约定每年每人拿出一个月工资的10%用来做好事,或捐助希望小学或投入公益活动,为党和国家贡献最后的光和热!