张务英1944年入伍,参加革命,1947年11月,因为腿病退伍。虽然老人正式入伍的时间只有4年,可是她参加革命的时间却很早……

家里有人开会 她在外放哨

还不到一岁,张务英的父亲就去世了。母亲一个人拉扯着他们4个孩子。

虽然生活很困难,但是张务英的母亲却非常坚强。“俺娘1938年就入党了,是俺村里的妇委会主任,经常给大家下通知、帮着收粮食。”张务英回忆说。

在她的记忆里,母亲表面上像普通农妇一样,照顾孩子、干农活。其实,却在暗中帮组织联络人员、组织开会。“我们家后墙靠北山,位置好,有优势,那时候区委、县委要开什么会,就上俺家开去。”她说。虽然那时候年龄很小,只有十几岁,但是每次开会,她都负责在外放哨。“开会是非常秘密的事,谁都不知道,俺娘就光和我说,让我在外面看着。”她机灵懂事,每次都能圆满完成母亲交给的任务。

虽然那时候对于“革命”的理解并不深刻,但是她痛恨侵略者烧杀抢掠的暴行。“整天扫荡,翻箱倒柜地搜粮食。藏好了不被搜走的一点点粮食,根本不够一家人吃的。”张务英说。当得知母亲帮助的人就是要把这些“坏人”赶走的人,她也特别积极地帮助母亲。

张务英回忆说,有一年,敌人扫荡的次数越来越勤,建的据点也越来越多,差不多五六里路就有一个据点。整天到处抓人,大家都出门躲藏,很多联络员都被冲散了。大家谁都不敢出门,可是工作还要继续开展,特别是在这种特殊时期,母亲就让张务英出去找。“因为我年龄小,能打掩护。”她说。她抱着一个自家嫂子的孩子出门假装串门玩儿,其实就是挨家挨户联络情况。回来告诉母亲,再由母亲想办法告诉上级组织。

母亲被叛徒出卖

在那个“危险”的年代里,大家都不敢出门“惹事”。但是母亲却不怕,她告诉张务英,越害怕敌人,敌人才会越欺负我们。

“有一次,有个联络员化装成要饭的上我们家来讨饭吃。告诉母亲,准备迎接两个县委的工作人员到这里来躲藏几天,俺娘二话没说就应下来了。”她说。

因为敌人的据点密集,联络员不敢把两名工作人员送到家,只能去接。谁都不敢去,张务英的哥哥却勇敢地接下了这个任务。他机智地避开据点,顺利接回了两名工作人员。“俺家有两个地窨子,俺娘把他俩藏在里头。把家里偷藏起来的那点粮食拿出来给他们吃,我们都吃菜窝窝。”一直坚持了20多天,完成工作后,将两名工作人员安全送走。

敌人的高压政策和残忍手段常常让人感觉喘不过气来。“他们可会折磨人了,逮住了,先灌辣椒水,然后用杠子杠……”

张务英回忆道:“1943年的一天,俺娘突然着急地跑回家,和我说以前她藏过的一个联络员叛变了,要带着人来抓她,她得赶紧跟着组织上的同志转移。她把我送到已经出嫁的姐姐家,自己挎着个箢子就走了,这一走就是3年。”3年里,她从未见过母亲一面,每当过年,她都一个人偷偷哭泣,不知道母亲在哪儿?一直到1946年,母亲才又回到了家。

张务英的哥哥应征入伍,参加了莱芜战役。“打莱芜的时候,俺哥哥还家来了一趟,后来听说是跟着大部队去打仗,从那以后就没见过他。后来有人捎来信,说俺哥哥在淮海战役里牺牲了,俺娘回来了都不敢和她说。过了一两年,才告诉她。从那以后,俺娘就光哭,身体越来越差。”说到这里,张务英哽咽了。在她眼里,母亲一直是坚强的人,这次,却因为儿子的牺牲,迟迟走不出悲痛。她说:“俺娘这一辈子苦,受了不知道多少罪,也没捞着享福。”

两个手榴弹装了大半年

因为张务英之前经常给区委、县委开会的时候放哨,区委的工作人员都认识她。在了解她的情况后,有人问她愿不愿意干革命,张务英毫不含糊地就答应了。1944年,她正式入伍成为了一名战士。因为之前就有工作经验,同年,在区委指导员支俊生(音)的介绍下,她光荣入党,成为一名共产党员。

“当兵了,人家给了我一把枪,跟我说怎么拉栓、上子弹,那时候弹药少,子弹给你几颗都是有数的,学了半天,我也没大学会。我说,你给我两个手榴弹吧。他们就给了我两个手榴弹,跟我说,把这跟弦儿拽断就能响。我把手榴弹塞在包袱里,装了大半年。”张务英一边回忆一边说。

入伍后,她也曾经受到过敌人的追捕、痛失并肩作战的战友。“有一回,我们在新泰开会,陈三侃(音)这个坏东西带着人把我们包围了,我们都藏到老百姓家。但是还是有同志被逮住了,那一回死了好几个。”

因为没上过学,她在部队上参加了学习班,学识字、学民政、学开展妇女工作等等。她在部队上开展妇女工作,还成了一名妇女会干部。

“有时候,敌人来了,我们就抓紧转移,不定啥时候,有时候白天,有时候黑天,大冬天的跟着大家伙蹚冰凉的河水,后来,我就落下了个腿疼的毛病,一犯起来,疼得没办法走路。”因为伤病,她住进了第三军分区医院,领导指示她,利用自己的特长,一边工作一边学习一边休养。这期间,她学会了打针、配药、换药。

“那时候医药都缺。有一回,一个战士肩膀被子弹打穿了,伤口发炎。没有什么好药,就用干净的麻绳来回拉,把脏东西拉下来,再缠上绷带,没有麻药,那个战士疼得光咋呼。”

复员回家不闲着

1947年,她的腿病久治不愈。“犯了病就走不动,跟不上大部队,我就复员回家了。”张务英说。

复员后,她依然积极工作。带领着乡亲们开荒、整地以及做妇女工作,她一刻也不闲着。成家后,她操持着一大家人的吃喝,孝敬老人,跟丈夫共育有6个孩子。

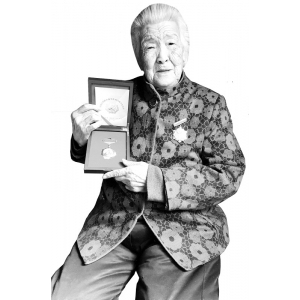

在老人的家中,一直保留着两个纪念章。“以前的时候整天藏,怕叫人发现了,有些证件都藏坏了、藏没了,找不到了。”老人抚摸着手里的纪念章,自己念叨着。在老人眼里,这是最宝贝的东西。经常没事的时候,就拿出来,看一看,擦一擦。

老人71岁的大儿子姜俊洲介绍,老人一生待人和善,非常要强,做事有主张。不管干什么,都雷厉风行,从不拖泥带水。现在虽然老了,但是脾气还是那样,教育子女也是如此。

老人现在除了腿疼的老毛病,身体状况还不错。回忆起过去,依然非常清晰。老人说,现在的生活条件好了,大家更应该好好珍惜,她也感谢国家没有忘记他们。 (鲁中晨刊——致敬老兵)