有人这样形容她:如瀑长发、一袭黑衣、收口马裤;也有人这样描述她:驱车骑马、独行天下、餐风沐雨;她一年有三分之二的时间生活在路上:她住过5元一天的土屋,也在险峻的山坡上搭过帐篷;她吃过野果喝过雪水,也到哈萨克族的毡房讨过吃的。

她给自己的定位是摄影人:她的作品在国内外多次获奖;她受邀在洛杉矶办过个人影展;北京奥运会彩排时她是被邀请拍照的四名摄影师之一。她自人海飘过,她是徐金芳。

徐金芳是土生土长的济南人,时尚自立的气质、自由奔放的穿着掩盖了她临届花甲的年龄。她有过一段不幸福的婚姻,到最后对人不设防的她连房子都被夺走。取“人海飘过”这个网名时,她把自己定位为没有家、流浪的人。当她带上相机走马天涯,四海为家时,却发现“四海之内皆兄弟”、“柳暗花明又一村”。于是,她笑称“生活杀死了一位家庭妇女,却从此诞生了一位摄影家。”

带着相机独走新疆

“当你感到悲哀痛苦时,最好是去学些什么东西,学习会使你永远立于不败之地。我选择拿起相机去大自然疗伤,选择在自己钟爱的光影世界里寻找生命的真谛。”

2004年,退休后的徐金芳报了美术班学国画,才听了两节课,生性好动的她就再也坐不住了。她心想:同样的风景,国画“勾、皴、点、染、搓”五个技巧在那折腾,我拿相机“咔嚓”按下快门不就都有了嘛。徐金芳毅然改学摄影。说是学摄影,可她也不走寻常路,前脚买了部单反相机,后脚就带着使用说明书坐着绿皮火车“咣当咣当”去了新疆。

徐金芳是奔着喀纳斯去的,到了新疆才知道,喀纳斯最美时节在9月底,而她去时才7月。咋办?回来显然不合适。于是,她决定留在新疆。她报名参加了一个登山探险活动。因为这个登山队不要女的,她临出发前才突然现身,又把自己描述为以前搞过体育才蒙混过关。大家给她借来帐篷等专业行头,徐金芳穿着自己花38块钱买的极不专业的鞋,背着重重的摄影器材,跟着登山爱好者们出发了。三天下来,徐金芳咬着牙没掉队,只是想起住在海拔3800米高的山顶那晚仍心有余悸。那晚风雨交加,天上打雷地都颤。徐金芳钻进帐篷,不停地用手划着十字祈祷平安。然而,这还不是她走新疆最惊险的一次。

最惊险的那次,新疆下着大雪,当时气温已降至零度以下,而她还穿着7月带去的单衣,要从禾木赶往喀纳斯。由于修路,两地之间没有交通车,她决定坐一个哈萨克小伙子的摩的前往。雪中摩的经常打滑,而旁边就是悬崖峭壁。她坐在后座上紧紧护着沉重的摄影器材,提着大包的生活用品。一路沟壑,有时颠得她从后座位上蹦起一尺多高。走着走着,又陡然紧张起来。想到在砂石遍野,沟壑连绵的野外,没有人对那摩的驾驶人的行为监管时,徐金芳突然打个寒战,瞬间用右手作手枪状抵住小伙子的后背,色厉内荏地喝斥:“你要敢害我,我就打死你!”这声突来的 “恐吓”却把小伙子逗得哈哈大笑。4个小时后,徐金芳安全抵达目的地。虽有惊无险,但个中体验,却让她刻骨铭心。

独走新疆是徐金芳背起相机的第一站,她用三个月的时间从夏走到秋,从北疆到南疆往复,行程5万余里。在耗费4双鞋、13双袜子之后,她确定了以后的路该往哪走。

行者不寂寞,转身总有艳阳天

“新疆之行后,我不再留恋浮华奢靡的都市生活,从此下福建,赴内蒙,去云南,到川西,多数时间在外旅行。似乎只有在路上,灵魂才有栖息之地,魂魄才得以安宁。”

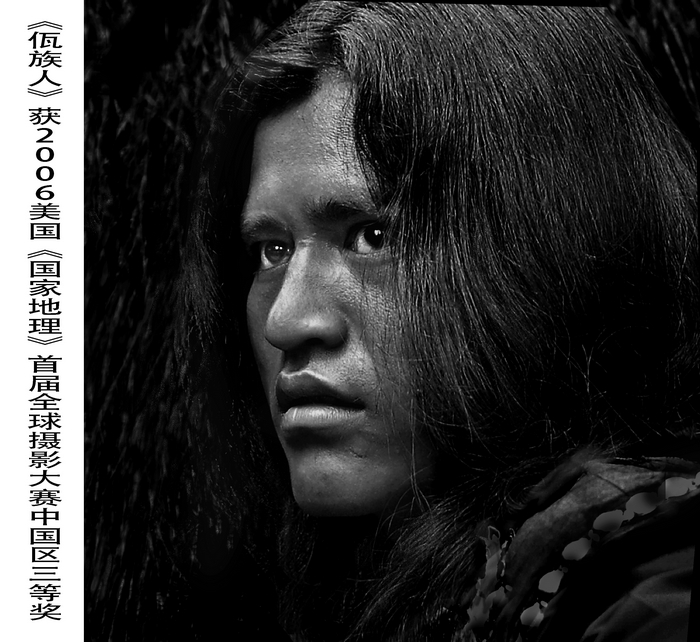

正如徐金芳所言,从她迈出第一步起,人在走,心在感悟,相机来表达。无数给人以巨大视觉冲击力的作品经她手而出:无论是倔强的胡杨、孤傲的天鹅,还是慈祥的哈萨克阿帕、坚毅的佤族汉子,或是广袤大漠、深邃的卷云,世间的一切都被她赋予了纯净与尊严。她在净化自己的同时,也洗涤了旁观者的心灵,赢得了大批的崇拜者。

一位美籍华人给徐金芳打来电话硬生生给她送了一部相机作为生日礼物。并且主动担任翻译,积极张罗把她的作品投往美国参加国际性的摄影大赛。

新疆的一位播音专业的网友,把徐金芳独走新疆的心路文字配了音送给她。

不久前,徐金芳到黑龙江饶河采风,接待的男粉丝端着洗脚盆非要给她烫烫脚。以流浪者的心境走出家门的徐金芳,转了一圈,收获了世界各地的朋友,很多人素未谋面,但都以诚相待,真心呵护。徐金芳不是有钱人,但她不愿让行走和摄影沦为赚钱的工具。她攒退休工资,飘来飘去。这些天南海北的朋友们跟她说“没关系,我们都给你养老。”

徐金芳,从人海飘过,忽略了一切世俗的、黑暗的东西,全身心地紧紧追逐着光明与美好。

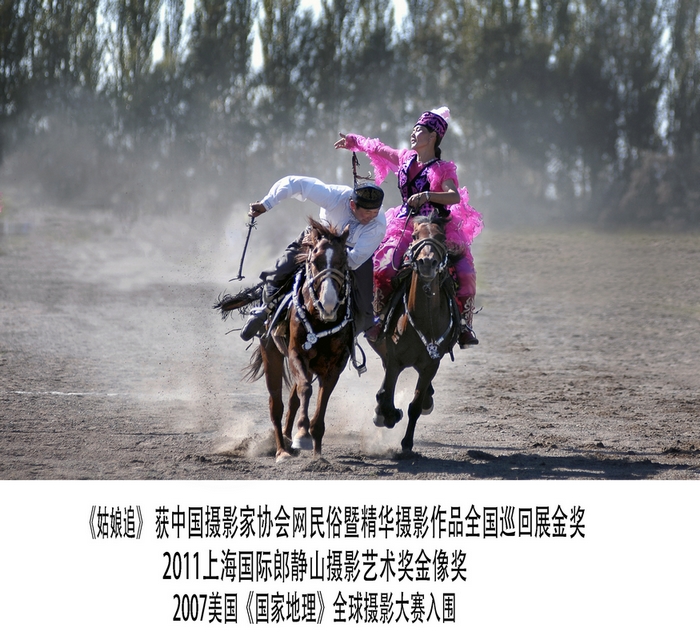

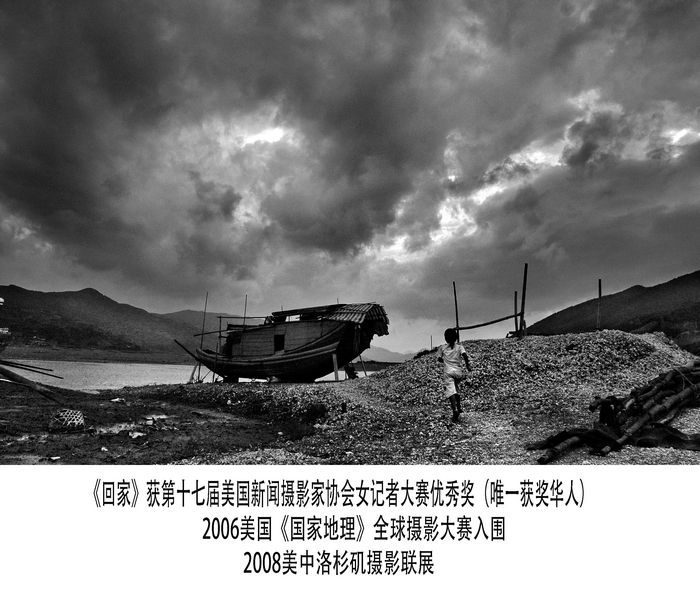

徐金芳部分获奖作品: