10月19日,浙江省长兴县和平镇狄家村大片稻田已泛起金黄,精致的农家楼房错落有致,村口门楼上醒目的大字显示着这片土地的不寻常——浙江省联产承包第一村。

今年85岁的宋忠孝讲起了那些年的故事。1979年,长兴县长城公社狄家㘰大队第二生产队40户村民偷偷实行“联产到劳”,迈出了浙江“包产到户”的第一步。如今,通过土地流转、组建专业合作社等形式,狄家㘰的村民们又走出了新的路子。

搞好生产不是资本主义

1979年11月,长兴县干旱,长城公社狄家大队第二生产队的油菜苗死了一大半,完不成36亩油菜种植任务不说,整个生产队还面临着明年没油吃的困境,这会直接影响村民的健康。

当月下旬的一天夜里,在队长徐预勤的带领下,第二生产队的40户社员代表集中到仓库里,开秘密会议。大家一致认为,包产到户才是唯一出路,他们还给这种做法起名叫“联产到劳”。

水塘边的这排平房,就是39年前狄家村第二生产队40户社员“秘密开会”的地方。

田一分下去,社员们想尽一切办法弄油菜苗。“有的去跟亲戚讨,有的连夜去安吉那边挑过来,5天就全部补种上了。以前有苗的时候,也要种个把月啊。”想起当时,今年69岁的徐预勤仍然十分激动。

69岁的徐预勤在当年的油菜田边

徐预勤把这件事告诉了时任长城公社党委书记宋忠孝。虽然当时已有了安徽小岗村“大包干”的先例,但其他地方能不能搞,仍然没有说法,甚至大多数人认为这是在搞资本主义。

“生产搞上去了,国家多收了,社员吃饱了,怎么会是资本主义?”看到田里长得绿油油的油菜,宋忠孝完全支持他们的做法。

第二年春,第二生产队的油菜籽平均亩产达到102公斤,高的有150公斤,总产量翻了一番;当年上交国家任务1500公斤,是原定的3倍。

实行联产承包后,狄家村获得丰收(长兴县档案馆资料图)

“晒场不够用了,社员们拿出蚕匾、凉席、床单,统统晒满了油菜籽。”这是宋忠孝至今难忘的场面。每户自留油菜籽榨出来的油吃不完,又送给亲戚朋友。

都想这么干 拦是拦不住的

1980年,他们又将“包产到户”运用到早稻生产上,当年平均亩产达到400多公斤。这一年,因为遭受水灾,附近其他队的农田普遍欠收,只有第二生产队获得丰收。

1980年下半年,长兴县开大会,主题是最大限度地发挥劳动生产力,宋忠孝上台发言,讲了没几分钟,就被打断了。一位领导严厉地批评宋忠孝,说联产承包的做法是否定了过去30年的工作。

大会还没开完,传言四起,说宋忠孝和徐预勤都要被抓起来了。虽然也有过困惑,但宋忠孝知道,大家都想这么干,早在几年前,社员们就有包产到户的想法了,“油菜苗事件”只是一个导火索。而第二生产队的成功,早已令周边群众起而效之。

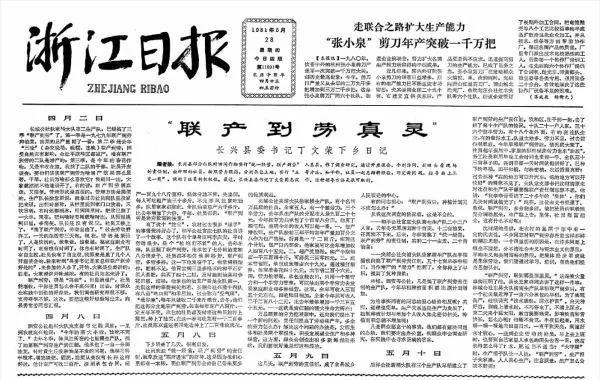

1981年5月28日,浙江日报头版头条刊登了题为《“联产到劳真灵”》的文章。文章以时任长兴县委书记丁文荣下乡日记的形式,介绍了长城公社等社队通过承包到户增产增收的新现象。

1981年5月28日,浙江日报头版刊登《“联产到劳真灵”》

报道中说:“联产到劳,联到哪里哪里灵。”这标志着县里已统一思想,肯定了联产承包。1981至1982年,长兴县5001个生产队全部实行了家庭联产承包责任制,全县农业生产迎来了有史以来第一个丰产高产年。同时,狄家㘰的田地间一下子挤满了其他县市的考察人员,浙江迅速推进家庭联产承包责任制。

有改革才有发展

那36亩油菜田就在徐预勤家后面,现在与周围的田地共196亩流转给了两个种植大户,村民按份额分红。

宋忠孝说,包产到户后,不仅粮食吃不完了,农村的劳动力也解放了。以前,每户的劳动力必须按时出工,社员都被绑在土地上。包产到户后,劳动力由自己分配,以徐预勤家为例,在农闲时节,家里的责任田只需由妻子操持,他则出去跑运输,家庭收入一下子增加了,1982年就住进了新房子。

现在,狄家村种植面积2200多亩,村里建起了农民专业合作社,拥有500亩蔬果基地,年产值超过500万元。2017年,狄家㘰村农民人均收入达到3.1万元,几乎家家户户都在长兴县城、湖州等地买了房。

“有改革才有发展。”回顾自己亲历的这些年,宋忠孝用这句话来总结。他说,39年前他力挺的联产承包,现在的土地流转、农民入股合作社,都是当下农民的需求,是顺应中国农村经济发展趋势的。

作者:宋忠孝