我1977年初从上海交通大学毕业,婉拒了校、系领导要我留校工作的机会,来到家乡镇江的镇江船舶工业学校工作。

当时的镇江,南面很多山头一片片光秃秃的石头;校门口的环城路(现在的梦溪路)是进城主干道,仅是一条三车道宽、铺满砂子与石子的土马路,又窄又脏。晴天,随着稀少的车流通过,灰沙满天飞,迷眼障目。

当时我被分配在学校基础课部金工教研室,与数、理、化、外语、制图一共才十几位教师,俗称“五大队”,没有独立的专业,没有确定的教学和科研任务,除了自己看书学习,常常无事可做,我对潜心学术研究的心确实凉了半截。很快,和我一起从交大毕业来学校工作的校友中,有几位先后离开了学校。这正是40年前,我们国家落后和教育发展滞后的缩影。

幸运的是,正当我心灰意冷、犹豫是否离开镇江时,1978年12月18日,党中央召开了十一届三中全会,迎来了我国改革开放的大潮。党中央提出了优先发展教育,科教兴国、人才强国的重大战略。镇江船舶工业学校赶上了一个好时代,首批升格为本科院校,也使我安心扎根学校工作。全校教职工同舟共济,奋力拼搏,砥砺前进,学校发生了巨变。

而今的镇江高楼林立、山清水秀、到处花草树木、风光秀丽,道路宽畅,南徐大道像一条秀丽的项链把江科大三个校区连在一起。镇江已成为闻名全国的旅游胜地、供人们休生养息的宜居城市,给人们以安居乐业的生活环境。江科大也成当今扬子江畔高水平有特色的多科性大学。

1.办学水平和办学层次得到跨越性地发展

江苏科技大学发展水平的提升体现在四个阶段,每个阶段上一个台阶:

第一阶段:1978年9月之前,中专校阶段。1970年3月,属国家国防工业体制中的上海船舶工业学校因战备需要,从大上海迁至镇江,改称镇江船舶工业学校。第二阶段:1978年起,经国务院批准,镇江船舶工业学校升格为镇江船舶学院,成为一所国防工业性质的工科大学;1993年更名为华东船舶工业学院,2004年更名为江苏科技大学。第三阶段:1994年1月,学校成为5个二级学科硕士学位授予单位,学校由本科院校招收本科学生开始招收硕士研究生。第四阶段:2007年10月国务院学位委员会将农业部“特种经济动物饲养”博士学位授予点划转给江科大,学校成功地晋升博士学位授权单位。目前,学校已获得4个一级学科博士学位授权点(11个二级学科博士学位授权点),一个博士后科研流动站。从1978年中专校升格本科大学,到2007年起博士培养的高校,在改革开放过程中,学校的办学水平和办学层次获得了跨越性的发展。

2.办学规模得到超常规发展

1978年招收第一届本科大学生时仅99人,至1982年在校学生规模1200人,平均每年招生仅 300人左右;招生专业也只有船舶工程、船电、计算机、船舶焊接、机制、船舶动力、工业管理等7个专业。

现在每年招收本科生近400人。仅学院硕士研究生每年招110名左右,全日制与非全日制在读硕士研究生近700人,远远超过了当年本科生的人数。从整个学校看,现在已有16个学院,72个专业(方向),在校本科生达到23100余人。在校博士、硕士研究生达到了3700人。全日制不同学历的外国留学生500多人。

3.办学条件和环境日新月异

在改革开放浪潮的推动下,江科大的招生规模得到迅速的提升,办学条件和环境也日趋完善,日新月异。1978年从招收第一届本科生直至1999年,学校面积(东校区)仅400余亩,1999年江苏省江海贸易学校并入我校成为我校的南校区。

2001年3月,地处镇江市的中国农业科学院蚕业研究所与我校合并,通过加大投入,在2002年9月,学校在蚕研所所在地建成了一个“生态型、园林式、数字化”的新校区(西校区),占地面积千余亩。2005年起,学校与经济发达的张家港市合作办学,由张家港市政府出资,创建了江苏科技大学张家港校区,学校占地面积856亩。这样四个校区共占地面积2600余亩,使学校的办学条件,学生的学习和生活条件,教师的生活、教学和科研条件得到全面的改善和提升。

在镇江市政府的关心和支持下,从2013年8月起,一个占地2350亩的位于镇江丹徒新区十里长山新校区正在紧锣密鼓的建设之中,它的建立将改变我校办学资源分散、财物浪费、教师来回奔波三校区上课的局面。深信在未来改革开放再前行的十年中,江科大人将厚积薄发,一定会更加辉煌!

4.教师队伍建设取得令人瞩目的成就

教师是“教育发展的第一资源”,高等学校的发展水平在很大程度上取决于教师队伍的整体素质。由于办学规模迅速扩大教师的数量明显不足,学历结构和职称结构不适应学校发展的现状,高学历、高级职称所占比例很小。

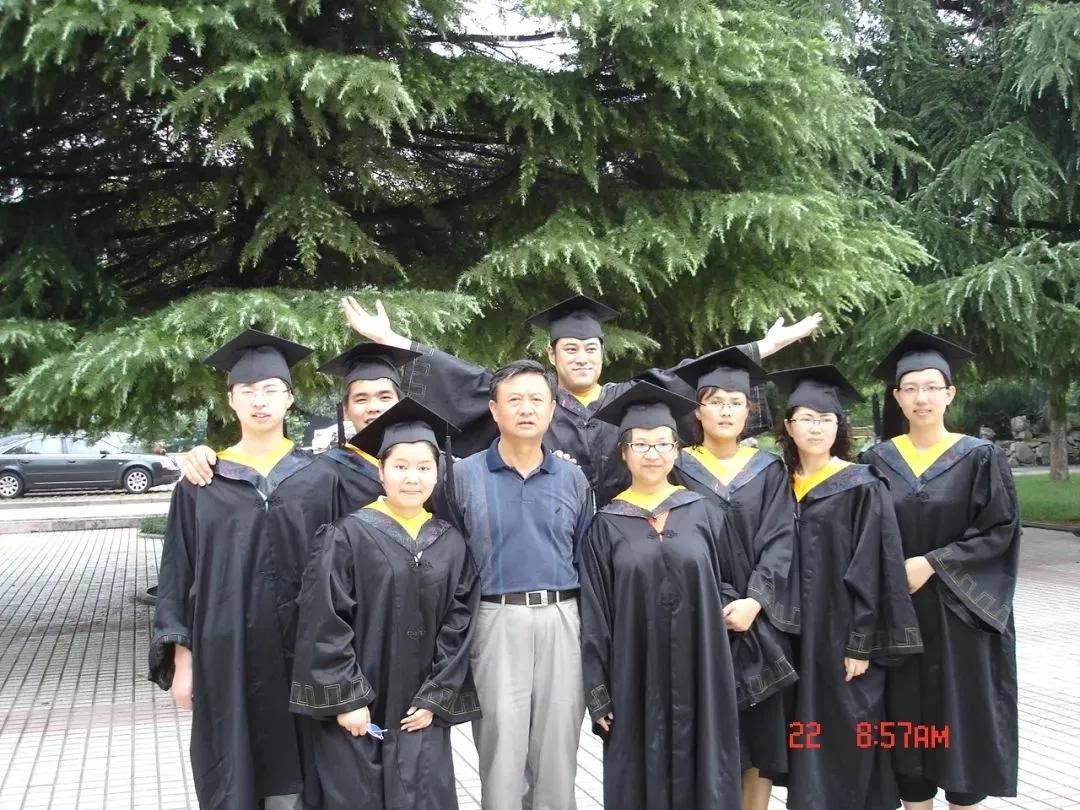

在2000年,本人晋升正高时全校在职的正高仅17人。如今,江科大全校专任教师1200余名,具有副高职称人员600余名,有正高职称人员190余名,硕士及以上学位的教师比例达到82.2%,其中博士学位达到30%以上。45岁以下的青年教师占60%。拥有国家“千人计划”,享受国务院特殊津贴专家,国家、省级优秀教师,突出贡献中青年专家,“333”各层次人才等100余人。一大批青年教师已成为优秀的学科带头人,高层次、高学历、知识面广、学术造诣深的青年教师大量充实教师队伍,使学校充满了活力和朝气,也给学校的快速发展带来强劲的动力和希望。

作者:谢春生