赫鲁晓夫在苏共二十大

毛泽东与赫鲁晓夫

·东风压倒西风,苏共服从中共?

1956年2月召开的苏共二十大及斯大林问题的提出,无疑是国际共产主义运动和冷战进程中最具震撼力、最令人感兴趣的历史事件之一。其结果,不仅引起了一系列有关各国社会主义道路如何发展的深刻问题,也对中苏关系的演变乃至冷战格局的发展方向产生了潜在的影响。因此,对于苏共二十大及其影响的讨论理应列为国际冷战史和中苏关系史研究的重要课题。

与苏联相比,中国当时所处的环境和面临的问题不同,因此,观察事物的角度和立场也就有很大的区别。总体的曲线是,苏共在二十大提出的非斯大林化方针并不坚定,而且在党内外的压力下日益趋向保守,直到1961年10月的苏共二十二大才真正开始推行非斯大林化运动。中共立场的变化历程恰好相反,一开始基本上是赞同苏共二十大的路线,波匈事件后有了新的思考,到1960年与苏联分歧公开化以后,才提出了一整套与苏共二十大对立的方针政策。无论如何,毛泽东和中共中央对苏共二十大的最初反应并非像后来中苏论战时所说的那样,从一开始就持反对和否定态度,而是有一个复杂的变化过程。

首先,对于苏共二十大的非斯大林化倾向,毛泽东是心花怒放、举双手赞成的。其原因主要有两个:第一,在革命问题上,斯大林长期以来指挥和训导中国共产党,怀疑和压制毛泽东本人,现在这个“盖子”被苏联人自己搬开了,中国人终于可以扬眉吐气了,毛泽东终于有机会一吐积压心中多年的怨气了。第二,在建设问题上,斯大林模式一直是中国和所有社会主义国家效仿的榜样,特别是对于毫无管理国家经验的中共来说,只能“照搬”苏联的经验和做法。苏联有的,中国也应该有,苏联没有的,中国也不能有,这是毛泽东无论如何也不能容忍的。

其次,毛泽东对苏共二十大和赫鲁晓夫也确有不满的地方,主要集中在有关个人崇拜的问题上。如上所述,毛泽东并不反对赫鲁晓夫批判对斯大林的个人崇拜,但是认为苏共批判斯大林在“原则上和方法上都是错误的”。所谓“原则上”的错误,就是说不能一般地反对个人崇拜。毛泽东后来指出,个人崇拜有正确和不正确之分,正确的个人崇拜必须坚持,“一个班必须崇拜班长,不崇拜不得了”。

最后,既然苏共二十大路线与中共的主张没有根本性的分歧,那么就可以断定,苏共二十大对中苏关系并没有产生直接的负面影响。中苏关系不仅没有出现严重分裂,反而更加紧密。实际情况是,从此后发生的波匈事件、苏共中央六月全会清除莫洛托夫反党集团、中苏签订国防新技术协定,乃至1958年上半年的种种合作情况看,中苏关系仍然处于“蜜月”时期。当然,中苏之间也不是完全没有分歧。如果谈到二十大对中苏关系发展的不利影响,应该强调的是,苏共在二十大公开进行“自我批评”,揭露斯大林的错误,无疑是大大降低了莫斯科的威信,动摇了苏联在社会主义阵营中的领导地位,其结果必然导致紧随苏联之后的中国共产党的崛起。中共固然不如苏共历史悠久,经验丰富,但就领袖魅力而言,赫鲁晓夫则完全不能同毛泽东相比。至少在中共眼中,斯大林倒下了,站起来的应该是毛泽东!从历史过程来看,导致中苏同盟最终破裂的种子大概埋藏在这里。

·“开门整风”:毛泽东决心整顿共产党

波匈事件,特别是1956年10月在匈牙利出现的动乱,使毛泽东等中共领导人意识到,已经取得的政权还有丧失的可能。这种危险源自于国外反动势力利用国内的反革命力量推翻共产党政权以及国内人民群众对执政党脱离群众的作风和某些方针政策的不满和对立情绪。至于在中国,毛泽东认为,经过镇反、肃反,革命分子已经基本上不存在了,不会出现与国外反动势力结合的危险。今后中共的主要任务就是解决执政党与人民群众的关系,克服执政中的官僚主义、宗派主义和主观主义。于是,毛泽东提出了正确处理人民内部矛盾的问题,并决定以此为指导思想,采用民主的方式开展党内整风。

在波匈事件中,毛泽东看到了对中共政权可能造成威胁的三种情况,即党内外知识界的“奇谈怪论”、群众闹事与党员干部的官僚化和特殊化,其中最令人担心和关注的是后两者。尽管谈到有人(特别点名是民主人士)可能会反对中共政权时言辞尖刻,但那毕竟只是极个别的情况,因为大规模的阶级斗争已经过去。而所谓“后发制人”的策略,则是毛泽东在处理这类问题时的一般方法和思维逻辑。从长期的发展看,人民内部矛盾将成为社会主义时期的主要矛盾,执政党的工作中心应该转入如何正确处理大量出现的新问题——群众不满情绪引发的社会动乱和干部的官僚主义、腐化堕落,况且后者往往是造成社会动乱的主要原因。

上述很多民主党派和知识界名人都是在听到毛泽东那番激动人心的讲话后,决心投入整风运动的,但其中多数人在后来被打成“大右派”。人们不禁会问,毛泽东此时邀请党外人士帮助共产党整风,究竟是真心实意,还是预设圈套?这里不妨再听听当事人的感受。当时参加会议的作家舒芜认为,毛泽东当时并没有“引蛇出洞”的想法,“因为我亲自听了他的讲话。一个人假也不能假到那个程度吧,何况是毛泽东。这种感觉只有到了现场才会有”。当然,理解这个问题的关键不是在人们的感觉,而是要搞清一个问题,即毛泽东此时提出整风的目的何在,是要打击党内的有害作风和腐败现象,还是要批判党外的错误或反动言论?从毛泽东当时(而不是修改后发表的)关于处理人民内部矛盾的论述看,答案显然是前者而不是后者。事实上,毛泽东当时最担心的是执政党失去人们的支持,所以整风的矛头也是对准党内的。因此,应该说毛泽东这时是真心要借助党外人士的力量的。也正因为如此,他的主张在党内遇到了重重阻力。

在3月25日召开的北京市委宣传工作会议上,很多干部对毛泽东的讲话表现出忧虑和怀疑。讲到“双百”方针,“大家都赞成放,但仔细地研究一下,有些人仍然有种种顾虑”,他们“怕天下大乱;怕以后工作不好做,不好领导;怕放了毒草,群众会中毒”。有人说:“百花齐放,放就是收,放了紧接着要收。”有人说:“收是绝对的,放是相对的。”不少人直截了当地提出:“毛主席说陈其通等四人的文章不好,但是我看了这篇文章,却看不出有什么不好”。

在农村基层干部中,怀疑、抵触和反对的情绪更加激烈。很多人都质问:“这个报告是否是毛主席起草的,是否传达错了”。有人说:“过去听了传达毛主席关于合作化的指示,日日印在心里,今天听这个报告实在听不进去”,甚至认为“毛主席这个报告太右倾了”。大多数基层干部都不同意把这个报告再向下传达或贯彻。关于两类矛盾,有的支部书记说:合理提意见的是内部矛盾,骂共产党和人民政府的就是敌我矛盾。还有人认为,成分好的人闹事是内部矛盾,富农和政治上有问题的人闹事就是敌我矛盾。对于“团结——批评——团结”的公式,普遍反映是:对农民能用,对富农、反革命分子不能用;对贫农能用,对富裕农民不能用;对先进地区能用,对落后地区不能用。至于“双百”方针,认为城市可以实行,但农村不能贯彻。由于感到“党给群众撑腰,不给干部留脸”,不少基层党员干部工作消极,想躺倒不干,甚至有的提出退党。所有这些材料,无论是来自上层还是基层,无论是党内报告还是新闻报道,反映的情况都是一致的。面对如此难堪的局面,毛泽东感到,必须亲自出马,再次进行动员。

为了促进整风运动的开展,毛泽东需要同时进行两方面的工作,既要说服党内干部解放思想,放下包袱,轻装上阵,又要鼓励党外人士解除顾虑,敢于向执政党提出意见和建议。在毛泽东看来,只有通过这种新式整风运动,才能正确处理人民内部矛盾,推动社会主义前进,所以他关注的是“思想动向”,主张首先从政治和意识形态上解决问题。但党内多数领导人认为,整风主要还是理论学习和思想教育,而处理人民内部矛盾的关键在于具体政策的调整,从经济和社会的角度解决执政党面临的问题。

毛泽东决定到南方巡视,亲自进行说服工作。关于整风问题,毛泽东在天津说道,整风没有什么可怕,就是学习和检查,对错误严重的同志要帮助他改正,但不用开大会斗争的方法。今年准备试行,明年再正式开始,党内这么做,党外自愿参加。

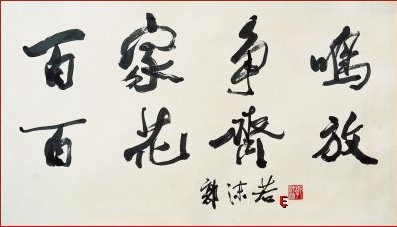

这次南方之行,党内外对毛泽东在国务会议上的讲话反响完全不同,对他触动很大,并引起了新的思考。党外人士和知识分子反应积极,虽然对鸣放还有顾虑,但普遍表示拥护和赞同。而在党内,大多数干部还是对“双百”方针的提出是否正确、是否适时有怀疑,不敢放、不愿放、不想放。党外传播迅速,党内传达迟缓,党外报纸反应强烈,党内报纸一声不响。这种反差表明,党内的思想认识已经跟不上形势的变化,甚至落在民主党派的后面。

刘少奇同样非常关注处理人民内部矛盾问题,从2月18日至4月14日,刘少奇沿京广线一路南下,广泛听取各方面的意见。临行前,他向随行人员说明了出行的目的,就是“要好好地研究一下”闹事问题。他说,“群众怪我们的原因有两条:一是我们有官僚主义,二是我们的政策有错误。当然,在某些情况下,可能有敌我矛盾。”因此,“如果没有正确的政策,势必发生像波匈事件那样的情况”。值得注意的是,与毛泽东强调要注意“思想动向”不同,刘此行对意识形态方面的问题几乎没有涉及。

所有这些表明,在中共最高决策层,对于当时普遍出现的反映人民内部矛盾的社会现象,关注点是不同的,解决问题的主张也是各有侧重。同样是处理“少数人闹事”,同样是整顿党风,毛泽东显然更倾向于开展思想教育运动,从意识形态方面下手,而刘少奇和国务院领导人则比较重视调整政策,强调解决人民当前利益、处理好人民生活问题。

刘少奇与毛泽东的分歧并不在这里,而在于解决这些矛盾的方式和着眼点。刘少奇一直强调整风是一次学习运动,批判和自我批评也限于党内的和风细雨方式。毛泽东明确说,这次整风是解决党群关系,解决党与非党之间的矛盾,并且邀请民主党派与共产党一起整风,刘少奇却在这里强调“同志间”的批评,解决“党内”的矛盾。毫无疑问,刘少奇的这种态度和观点代表了当时党内多数干部,特别是基层干部的心声,而恰恰这一点,是毛泽东所不能赞同的。这在很大程度上促使毛泽东下决心提前进行开门整风。