50年代出生的人,大多一生在错位中生存。打拼的并不是自己热爱的,奋斗了大半生,生活富有了,生存空间大了,并没有找到心灵的归宿。突然有一天发现,当初无意间抛弃的才是最珍贵的,才是真正的人生归宿和灵魂的栖息地。画家刘建中先生也没有摆脱这一时代背景下的悖论。他出生在豫东永城小县,偏僻,贫穷,文化氛围单调乏味,上完小学、中学,下乡务农。在初中时,他偶而受一位老师引导,业余爱上了美术,还小有成就,参加了河南人民出版社举办的美术培训班,画过流行的连环画《风雨桐林寨》,练了一手过硬的素描功力。老师们都说这孩子将来是一棵学美术好苗子。高考恢复后,他就凭这一点基础考上了河南师范大学美术系。毕业后分配到省会一家期刊社做美术编辑。

改革开放大潮的冲击,让刘建中有点焦燥不安,觉得职业乏味,毅然辞职,卷进了出国淘金的大潮。他先到澳洲勤工俭学,不到两年,就觉得不是理想的淘金地。他又走向欧洲,到过西亚、中亚,经商、办农场、开公司,也小有成就。

2002年,游子归根,刘建中又回到了祖国,在北京一家国有企业做高管。他穿着牛仔裤,戴着墨色镜,开着豪华车,跑遍祖国名川大山,出入高档楼堂会所,但从没有感觉到真正的快乐。年过半百之后,每到清晨,洗漱照镜,他发现头发稀了,胡子白了,心中便涌出一种莫名的凄凉和悲哀。回忆20多年的国外奔波创业的经历,并没有留下太多深刻的记忆,历历在目的是那些不经意间浏览、观光过的文化艺术圣地。马尔马拉海滨的伊斯坦布尔、欧亚大陆桥畔叠摞着五色斑澜的房顶,世界十大奇景之一的蓝色清真寺,图库斯曼的农庄、茶馆,集市上和当地人的面孔,让他难以忘怀。也怪,每次坐下,不知不觉,在回忆中半天,一天,一夜,过去了,忘记了吃饭,忘记了休息,忘记了朋友,也忘记了生意,但没有感到疲劳。特别使他感到神奇的是,心灵竟那么快慰和静谧。

后来,刘建中卖掉了北京的房车,辞去了公司的高管职务,一头扎进郑州东区一间狭小画室。每天早晨,他7点准时起床,带着午餐,钻进画室,一站就是一天,很多时候忘记了午餐。室内没有沙发,没有床,累了就在板凳上坐会儿,每天都工作到很晚。他一心扑在画室里,断绝了与社交圈朋友的联系,甚至连至亲也很少来往。他自喻过去是一个行者,而现在是孤独的守望者。但他漂泊中所到之处,那一个个生动的生活场景,一幕幕难忘的历史瞬间,都生动鲜活地展现在他的画笔之下。人民美术出版社副总编、著名油画大家欧金海,清华大学油画系主任、油画大家王宏剑参观了他的画作,都为之震撼,给予高度评价。

历经十几年的商海沉浮和文化苦旅,他将最后的人生修为落脚于自己挚爱和钟情的油画创作,用富含生命与生活阅历之大好年华,铸就而出一支五彩笔。妙笔生花,画天下风景和芸芸众生,通过不同的画面,着力刻画与表现他人和个人共同炽热、丰富的心灵。此时的他,有着中国文人精神的醇厚,更有西方画家宗教精神的执着。

油画是大气象。油画最突出、最令人赞叹的是肖像画。好的油画家,无一不是人物肖像画大家,这也最能反映画家的实力和水平、洞察世道人心和表现人之精神风貌的能力。一个人的面部表情就是一部大书,读懂一个人,或许就读懂了一个民族,一个时代。故而肖像画,历来被油画界公认是“最有现实意义的绘画体裁”。

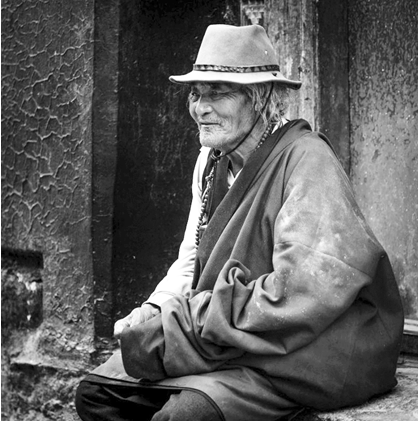

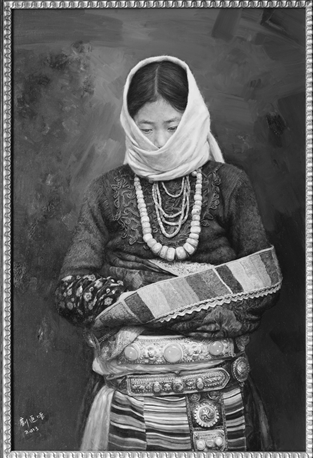

刘建中作品《行者》的画中人,让我们看到了在中国西北部甘南青藏地区的农村,那熟悉与可敬的老倔头,他们在与命运积极抗争中,勤劳勇敢,同时又充满了博大的智慧。《卓玛》里纯洁善良的藏族姑娘,盛装打扮,懵懂眼神里绽放着热烈的青春气息。画家以热情的笔触刻画与表现他们,饱含着尊敬、理解和善意的沟通,代表着一种健康、文明、包容而远大的入世情怀。

天涯漂泊,壮游万里,极大开阔了刘建中的视野与胸襟,也让他设身处地地感知了不同地域和文化背景里人的精神面貌与风度。艺术家和作家共同的一点,都是要努力表现人的心灵,所谓“丹青难写是精神”!有使命感的、好的画家和作家一样,不惜打破常规,利用异地采风的行万里路的方式,通过自然与文化的各种坐标参照与感悟,深入探讨和忠实刻画自己和他人的心灵,由此及彼,组合成当下人类生活的心灵史。

刘建中这位出生于豫东大地芒砀山下的油画家,将笔触从中国延及澳洲、地中海,用一位东方画家的才情智慧证明,美是无国界的。