国人喜寿考,称人活了八十八岁为“米”寿,一百零八岁为“茶”寿,再高寿一点如何称,古籍上无从稽考。孔子云“五十从命,七十从心”,百岁呢,也没说。

寿登百龄者,返老还童也。当2014年元旦钟声响起,周有光先生已是109岁的老寿星了,在中国当代文化名人中屈指可数。他的老伴张允和活了93岁,亦享高寿,他们夫妇相伴一生,恩爱一世,深为世人钦羡。探索他们长寿的秘诀,除了拥有一颗善良的心,知足常乐,家庭和睦之外,以幽默的心态对生活也是一绝。

上世纪末,我为他们出了散文合集《多情人不老》等三本书,与两位老人一度过从甚密,略知他们一些生活趣事,现写出与大家分享。

《多情人不老》,书名取自张允和赠俞平伯夫人的诗句“人得多情人不老,多情到老情更好。”很值得玩味,既可读成“多情人,不老”,也可念做“多情,人不老”。反正一“情”定性,以情为本。他们夫妇各写一句,挺有趣的。

他们夫妇都是文化名人。周有光,著名学者,汉语拼音创始人之一。早年学经济,跑过纽约、伦敦大码头,后因他对语言文字造诣深,“副业”比主业还令人刮目,遂奉命改行,专事语言文字研究工作,有巨著《汉字改革概论》等二十余部,100岁后还出版《百岁新稿》《朝闻道集》等。他曾任全国政协教育组副组长,为“满园”桃李而躬耕。他大脑袋,前额宽阔、光亮;牙齿是原装,但吃西瓜非但要吐渣滓,还须剔牙;耳朵不大灵,随身带着助听器。张允和,乃名门之后,淮军名将张树声的孙女,民国教育家张冀牖的闺女,著名昆曲研究家,继俞平伯后任北京昆曲研习社社长。她自“三反”、“五反”吃了莫须有的亏后,由出版社返回灶台任“家庭妇女”(自称),一任近半个世纪。她擅旧诗词,工昆曲,长于演“小丑”——五十多岁时,她在昆曲《西厢记》中扮小书童,活泼可爱。一位中央首长看完演出说:“这个小伙子不错嘛,有没有女朋友呀?”她脸部符合黄金分割(范用语),鼻子挺拔,不输给洋人;发型别致,黑丝绒缠银丝发,梳成辫子挽在头顶;爱着中装,上街买油打醋,回头率让小姑娘们都生醋意。她还是一个“无齿之徒”——一口假牙,但不说假话。她不时掩口一笑,样极妩媚,在周有光看来,乃是动人无比的。

这是一对超级老寿星、两个老幽默。退休后,他们独居京华一名为“后拐棒”的胡同内,深居简出。平日,两人在家,常相向而坐。先生打电脑写文章,“脑”耕不辍,太太批阅书刊、剪报,手忙不停。他们划疆而治,相安无事。他手一离键盘,要活络筋骨了,她即扮书童,奉上香茗一盅。有朋自远方来,他们共品茗、听音乐、唱昆曲、侃大山,围桌话诗。有时,老太太会撒娇,老头儿喊生姜,她偏叫“不辣”,逗趣。

他们两人的年龄,在时下中国文艺界长寿伉俪中绝对算得上出类拔萃的一对了。探寻他们长寿的秘方:不迷信饮食(吃得好)延年,不崇尚运动健康,只信奉家庭睦爱生福,性格幽默增寿。在有限的人生中,他俩已携手度过70多个寒暑,什么人间冷暖、世事沧桑皆领略阅尽。《多情人不老》是他们“多情”的真实写照,记录了他们椿庭恩泽、慈闱春晖、昆仲义深、师恩三叠和儿女情长的故事。

幽默是一种智慧,是生活的佐料。周有光喜欢逗夫人取乐,常抖出一个甲子前的陈芝麻烂谷子,调侃老太太。譬如,当年初恋时,他在大上海花四元银洋请张家二小姐听名流雅集的西洋音乐会,二小姐竟然酣然入梦,窘得他手足无措。张允和听罢少不了反戈一击:说这是对他“不怀好意”的一种考验。周有光博学,素谈锋甚健,且语出幽默。某年,全国政协请委员们看戏。周有光带了副象牙望远镜,不时地拉近与舞台上大红大绿男男女女的距离,逗得邻座眼馋,三番五次借观。中场休息时,大家都把目光投向他的邻座,看把戏似的。事后,他问朋友,那邻座是谁?朋友说是溥仪。周有光听了,不露声色地说了一句:“早知道他是皇上,我就进贡给他了。”

周有光家访客奇多。每每有客造访,夫人与他都喜欢争着跟客人说话。“我让你,我让你。”张允和有时体谅周有光耳背,不与他争。当着友人的面,她戏侃她耳背的老郎君周有光:“我不能对他吹枕边风,隔壁邻居听到了,他还听不到!”

周有光与张允和之间十分默契。笔者第一次拜访时,请教周先生高寿几何。他答:“我今年十二岁零×个月外加×天。”这回答既幽默又令人费解。张允和赶忙作注:“他自己认为,人活到八十岁,已算‘尽数’,后面的应从零开始计算。”

周有光眼明耳不聪,俗言“聋者好打岔”,他曾“岔”出一个让人笑掉下巴的故事。一次,他新认领的“编外”孙女曾蔷小姐到周府向二老请安,大家以说笑话取乐。这天,张允和争宠,不让老伴,坚持要先说。她说了一个曹禺当年亲自向他俩说的故事:曹禺夫人郑秀有洁癖,曹禺有书癖。某年夏日,郑秀照例倒好洗澡水,叫曹禺洗澡。曹禺读书正在兴头上,“嗯嗯”应诺,动嘴不动手。郑秀再次发号。有点惧内的曹禺夹着书到洗澡间。隔壁的郑秀见半天没动静,又厉声施令。曹禺急中生智,一手捧书,一手把澡盆里的水划得哗啦啦响……有表演功力的张允和边说边用手作划水状,惟妙惟肖,引得曾小姐咯咯咯乐个不停。在一侧的周有光见老伴逗乐了小孙女,有点不服气。他戴上助听器,把小板凳挪到曾小姐旁边,说:“听我说一个比她更好玩的吧。”曾蔷正襟危坐,洗耳恭听。周有光刚说了两句,曾蔷和张允和便哈哈大笑不止——原来他说的正是张允和刚才说的那个!

周有光的幽默,还反映在他的文字中。80年代,他写了篇《新陋室铭》自娱:

山不在高,只要有葱郁的树林,

水不在深,只要有洄游的鱼群。

这是陋室,只有我唯物主义的快乐自寻。

房间阴暗,更显窗子明亮,

书桌不平,要怪我伏案太勤。

门槛破烂,偏多不速之客,

地板跳舞,欢迎老友来临。

卧室就是厨房,饮食方便,

书橱兼作菜橱,菜有书香。

喜听邻居的收音机送来音乐,

爱看素不相识的朋友寄来文章。

使尽吃奶力气,挤上电车,借此锻炼筋骨。

为打公用电话,出门半里,顺便散步观光。

仰望云天,宇宙是我的屋顶,

遨游郊外,田野是我的花房。

……

周有光自称他患“多语症”。殊不知语多有失,特别是在那人人都装聋作哑的日子。“文革”中,单位有人戏出上联:“伊凡彼得斯大林,”周有光信口抢答:“秦皇汉武毛泽东。”毛泽东的默是不好“幽”的,由此他被判为“现行反革命”,加之他的“前科”是“洋翰林”、“洋奴”、“反动学术权威”,数罪并罚,被发配到遥远的宁夏平罗劳动改造。他的挚友聂绀弩先生曾写了首打油诗赠之,诗曰:“黄河之水天上倾,一口高悬四座惊。谁主谁宾茶两碗,蓦头蓦脑话三千。”

高龄的周有光放飞儿孙,只与老伴独居一处,实施他的周氏“三自”政策——自食其力,自得其乐,自鸣得意,享受人生。

夫唱妇随。张允和也是个极其风趣、才华横溢的女性。记得叶圣陶先生讲过:“张家(张冀牖)的四个女儿,谁娶到都会幸福一辈子。” 她们个个秀外慧中,既饱受诗书旧学的熏陶,又深得新学精髓。元和、允和、兆和及充和分别嫁给了顾传玠(昆曲专家)、周有光(语言学家)、沈从文(作家)和Hahs Frauk(汉名傅汉思,耶鲁大学教授,汉学家)。“四条汉子”无一是等闲之辈。一日,张允和与朋友聊天,谈及此事。有朋友戏说二小姐“犯规”,率先出阁,张允和冲着周有光说:“可不是,不要脸,那么早结婚。”周有光听了哈哈大笑说:“张允和最聪明,可是她干的最蠢的事情就是嫁给了周有光。”

张允和的花季是引人注目的,1931年第一期《中学生》的封面就是她的玉照。她的出生很有传奇色彩,她慨叹这个世界“本来没有我”——她落地时脐带在脖子上绕了三圈,是个“死”婴,在产房坐镇的老祖母令接生婆耍尽十八般武艺也弄不活。有人提议用水烟喷喷试试,结果,试了一百袋烟,也不见起色。绝望时,接生婆把围裙里的婴儿抖落到脚盆里,来了个360度的大翻身,“死”婴奇迹般活了。张允和姐妹兄弟十个,她是老二,天生是颗十亩地只长一颗的能豆豆,她是下面八个弟妹的领头羊。11岁时,父母叫她做四妹充和的小老师,教妹妹认字。她公然把妹妹的名字改为“王觉悟”,还用红线牢牢将“王觉悟”三个字绣在妹妹的书包上。四妹不服,跟她吵闹,问为什么要把她的名字改为“王觉悟”?张允和只说,一觉睡醒了就觉悟了。充和不让改,气得张允和抄起把剪子把书包上的“王觉悟”三个字咔咔咔地剪掉拉倒。60年后,充和带她的洋夫婿傅汉思回国探亲,张允和当着妹夫的面调侃充和:“王觉悟呀王觉悟,你到现在觉悟了没有?”

张允和还是沈从文的红娘。1932年在苏州上中学的时候,一日,三妹张兆和的老师沈从文寻上门来,兆和不在家,张允和接待了他,记下了他住的旅社地址。兆和回家后,张允和嘱她去回访先生。张兆和不肯在旅馆里跟沈从文见面,张允和便给她出点子:“你可以说我们家有好多小弟弟,很好玩,请到我家去。”张兆和照姐姐的既定方针办,沈从文果然来了,跟弟弟们玩。张允和只照了一个面,她“不愿做臭萝卜干”,找个托词溜了。

次年春,沈从文给张兆和写信,婉请张允和代他向张老太爷求婚。张允和乐为妹妹“作嫁”,并引发了文坛趣事“半个字的电报”——张允和赶到邮局向时在青岛的沈从文发电报报喜,电报内容一个字“允”。一箭双雕,既言明父母已同意了这件婚事,又表明发报人身份。当事人张兆和担心沈从文看不明白,补发了封“乡下人喝杯甜酒吧,兆”的电报作“安君告示”。悠悠45年之后,张允和与沈从文谈及此事,要沈从文谢恩,沈从文称她是“三姑六婆中的媒婆”。

诚如周有光所说“张允和最聪明”。50年代初,张允和本在上海一所中学教历史,发现历史教科书中破绽百出,遂写了篇两万字的长文,阐明己见。她的意见被采纳,后来缘此改行到人民教育出版社当历史学科的编辑。张允和的精明还表现在她处事求实允当,待人笃诚平和。“文革”期间,北大的红卫兵杀上门来,喝令她揭发北大教授张芝联(她在上海教书时的校长)的历史问题。她清楚小将们要导演她唱什么戏,她忽然想到戏剧舞台上的小丑。面对小将,她镇定自若。在百般侮辱中,她只从实招了三个字:“不知道。”面对人性异化了的孩子们,面对趁机洗劫她家中“好玩的”红卫兵、红小兵们,她不恼不怒,宽容他们,也宽慰自己:“如果我的儿子或孙子跟我‘斗猴’,我生气不生气呢?当然没必要!”

70年前,苏州城内九如巷张家十姐弟办了份家庭小刊物《水》。每月一期,出了25期。1996年,张允和将死“水”复活。她倡导张氏家族人员,将《水》复刊了。这引起了大出版家范用的兴趣,他说“这是20世纪的一大奇迹”。为了办好这份家庭刊物,时年八十有七的张家二小姐学电脑、学打字,还雇用92岁的夫君周有光打工,排版、复印、分寄。“老妖精”(自谑)张允和童心不泯,是个地道的“老顽童”。她用电脑给五弟写信,称谓栏赫然写道:“最最亲爱的小五狗、小赖狗!”给赵朴初写信信笔就写“朴初老表”(同乡)。张允和长期生活在北京,但乡音难改,自称她的普通话别具一格,“半精(北京)半肥(合肥)”。

张允和70多岁写了篇《温柔的防浪石堤》,追忆当年与周有光热恋时的那份含蓄,那缕柔情,那种俏皮足令时下言情小说家脸红——吴淞江边的石堤上,他取出一方手帕,他们相依而坐。他从怀中取出一本蓝皮的英文小说《罗密欧与朱丽叶》,把一枚漂亮的书签蓄意夹在其中。她翻开书签夹的那页,是两位恋人相见的一幕,“我愿在一吻中洗尽罪恶”一句赫然在目。她脸红,心想这是个不怀好意的家伙。他握住她的手,她的手心出汗。他又掏出一条手帕塞进她的掌心——张允和写道:“她虽然没有允许为他洗净罪恶,可是当她的一只手被他握住的时候,她就把心交给了他。”这一握就是一辈子!

天下没有不散的宴席。2002年,张允和离周有光而去。周有光最初很伤感,俄顷释然。他写信对我说:“我们结婚70年,婚前交友8年,一共78年,我从来没有想到有一天两人中少一个人!她忽然离我而去,使我不知所措。后来我忽然想起,青年时候看到一位哲学家说:个体的死亡是动物进化的必要条件。我恍然大悟了,我已经98岁,离活到100岁也只有两年了,跟她同归灵山,为时不远,这是自然规律。如此一想,我泰然了。”

张允和走后,周有光把整理、出版她的遗著《昆曲日记》当作最好的纪念。张允和逝世10周年,他在纪念文章中深情地写道:“二姐,你在天上还好吗?”

“多情人不老,到老情更好。”

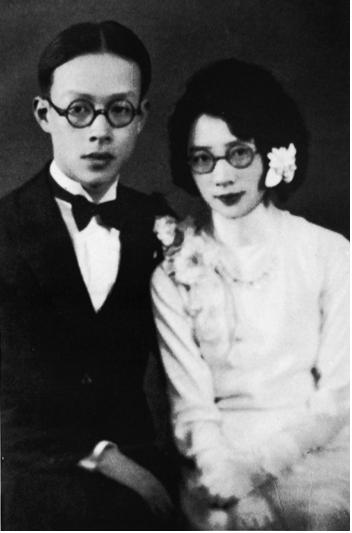

周有光、张允和结婚照