程开甲

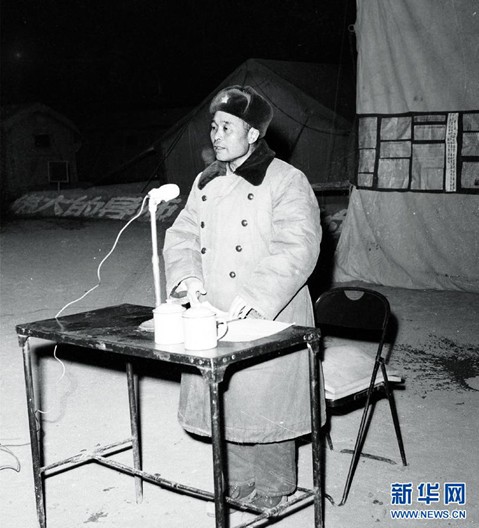

1970年,程开甲在核试验基地讲话

2014年1月10日,北京人民大会堂。96岁的程开甲院士被授予国家最高科学技术奖,以表彰他在我国核武器研制工作中的突出贡献。面对荣誉,程开甲坦言:“我只是代表大家去领奖,这个奖项是对整个核武器事业和从事核武器研制团队的肯定。”

隐姓埋名在“死亡之海”

1964年10月16日,我国自主研制的第一颗原子弹在西北荒漠成功爆炸。这一巨大成就,凝结着程开甲等一大批科技工作者的辛勤汗水。然而因为保密的需要,他们隐姓埋名,直到1999年9月18日,在中共中央、国务院、中央军委召开的“两弹一星”专家表彰大会上,程开甲等23位科学家的名字才为公众所知晓。因为在核武器试验领域的重大贡献,程开甲被媒体誉为“核司令”。

说起与核武器结缘,还得追溯到1960年夏天。一天,时任南京大学教授的程开甲被上级通知去北京出差,具体干什么不清楚。当他来到二机部第九研究所(核武器研究所)报到时,才知道自己是被钱三强“点将”参加我国核武器的研制工作。

一晃,程开甲在九所已工作了2年。1962年,中央作出争取在1964年、最迟在1965年上半年爆炸我国第一颗原子弹的“两年规划”。任务十分艰巨,钱三强等决定另外组织一支队伍进行技术攻关,程开甲被任命为负责技术工作的总负责人。

“说起罗布泊核试验场,人们都会联想到千古荒漠、死亡之海;提起当年艰苦创业的岁月,参加过核武器研制和试验工作的同志也会回忆起当年住地窝、喝苦水、战风沙的情景。但对于我们科研人员来说,真正折磨人、考验人的却是工作上遇到的困难和技术上的难关。”程开甲回忆说。

核武器研制是一项大规模、综合性、多学科交叉的科学试验,技术复杂,困难很大。程开甲迎难而上,不仅参加制定了我国原子弹研制、试验计划纲要,还设计了第一颗原子弹百米高铁塔爆炸方案,确定了核爆炸可靠控制和联合测定爆炸威力的方法等,为试验作了充分的准备。

1964年10月16日,我国第一颗原子弹成功爆炸,周恩来总理在电话里询问程开甲:“你能肯定这是核爆炸吗?”程开甲作出了肯定的回答:“根据压力测量仪记录的数据推算,爆炸当量达到几百万吨TNT,普通爆炸不可能有这样的威力。”

诚然,程开甲的回答是有科学根据的。当时自动控制系统在原子弹爆炸瞬间启动1700多台(套)仪器,分秒不差地完成了起爆过程的全部测试。据有关资料记载,法国第一次核试验时没拿到任何数据,美国、英国、苏联第一次核试验也只拿到很少一部分数据,而我国首次核试验中97%的测试仪器记录数据完整、准确。

程开甲是原子弹试验技术攻关总负责人,每次核试验后,他都要进入爆炸现场,甚至爬进测试廊道、测试间等最危险的地方查看。一次,他进入一个具有高温、高放射性的坑道查看,同行的同志极力劝阻,程开甲说:“你们听过‘不入虎穴,焉得虎子’这句话吗?我只有实地查看了,心里才会踏实。”他把生命置之度外,穿上简陋的防护衣毅然向主坑道走去。

程开甲在大漠戈壁工作了20多年,先后担任过核武器研究所副所长、核试验基地研究所所长和核试验基地副司令员等职。作为我国核武器研制的总负责人,他主持并参与了我国第一颗原子弹、第一颗氢弹爆炸,以及原子弹首次空投、首次地下平洞和首次竖井试验等30多次核试验。

几十年来,程开甲对我国核武器研制作出了重大贡献,他也因此获得了许多荣誉。头上的光环闪耀,但他并不居功自傲,他常说:“我只是代表,功劳是大家的。”

立志用知识为祖国服务

开,谓开转;甲,即第一。程开甲的名字是祖父在他未出生时给取的。老人希望孙儿长大后能够获得功名,为程家争光。令人唏嘘的是,程开甲出生前一天,他的祖父便不幸过世了。仅过了7年,他的父亲也因病亡故。程开甲在母亲离家出走后,成了一个无人看管的孩子。

命苦的程开甲,天资聪颖,很会读书。家乡的观音弄小学校长简晓峰着力培养他,让他读三年级后跳过四年级,升入五年级学习。

1931年,程开甲考入浙江嘉兴秀州中学学习。在这所培养出陈省身、李政道等著名科学家的教会学校,程开甲接受了6年“中西合璧”式的教育。在学校,他的数学成绩冒尖,英文也不赖,能阅读原版书籍,曾获得过全省中学生英文演讲比赛第一名。

1937年,程开甲考入浙江大学物理系学习。未几,抗战全面爆发,浙江大学从杭州迁到贵阳。颠沛流离中,好学的程开甲每天夜晚都会在昏暗的桐油灯下伏案学习。他知道,要让自己和积贫积弱的祖国改变命运,只有好好学习,用知识武装自己,不如此,那是没有任何前途的。

大学毕业后,程开甲留校任教。1946年,经英国学者李约瑟的推荐,程开甲来到英国爱丁堡大学深造,师从著名物理学家M·玻恩教授。在他的指导下,程开甲以超导理论为主攻方向,先后在英国《自然》杂志等刊物上发表了5篇有关超导研究的论文。其间,师徒还共同提出了超导的“双带模型”。1948年,程开甲完成学业。获得博士学位的他,当时已被英国皇家化工研究所聘为研究员,虽然研究所的工作和生活条件十分优越,但程开甲还是打算回国。

有一件事更坚定了程开甲回国的念头——1949年4月20日,4艘英国舰艇在解放军的防区游弋并对解放军的再三警告视若无睹,解放军遂予以炮击。消息传出后,英国朝野为之震惊。“看到我们中国人敢于炮击英国人,我有一种‘出了口气’的感觉,走在街上腰杆都挺得直直的。从那天起,我看到了中国的希望,我就想着如何快点回国。”程开甲说。

1950年盛夏,程开甲辞去了在英国的工作,带着几箱书籍踏上了归国的旅途。

严谨的科学大家

在隐姓埋名参加核武器研制工作的20多年里,程开甲因保密原因,没有发表过一篇学术论文,但他的学术造诣早被世人公认。早在20世纪40年代,他就用量子力学证明了“狄拉克方程”在自由粒子条件下的正确性,此方程连狄拉克本人也未曾证明过。而他1950年代撰写出版的我国第一部《固体物理学》,被指定为大学物理教科书;1990年代,他更是提出并建立了系统的“TFDC(托马斯—费米—狄拉克—程开甲)”电子理论,为我国材料科学的发展提出了新的研究思想与方法。

程开甲的主要成就还是在核科学领域。作为我国核武器研制工作的技术总负责人,在几十年的科研工作中,他带出了一大批专家和技术骨干。他所领导的核试验基地研究所,先后培养了10位院士、几十位技术将军,并获得过2000多项科技成果奖,被张爱萍将军誉为“小科学院”。

程开甲在我国核科学领域极富威望,但他为人低调谦和,素来淡泊名利。他常对从事科研工作的同事说:“搞科研不能急于求成,不能光想着出名,要重视平凡而艰巨的基础工作,要有奉献精神。只有这样,才能求是、创新,超过别人。”

生活上程开甲十分随意,但工作上他却十分严谨。他的时间观念很强,每次开会总是提前5分钟赶到,司机晚到1分钟也会挨批评。据他当年的警卫员回忆:“我见过程老与大家争吵最多的,就是探讨核武器的技术问题。有时候为一个问题他们会争论大半天,程老的态度是按照客观规律办事,他不会因为对方的职务高而放弃自己所持的观点。” (题照为程开甲)